Von Stephan Brües

Was konnten einzelne Menschen gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft und den Krieg, den diese entfesselte, tun? Nichts, sagen viele. Oder nicht viel jedenfalls.

Diejenigen, die sich weigerten mitzumachen, wurden oft zunächst vergessen und erst viel später geehrt.

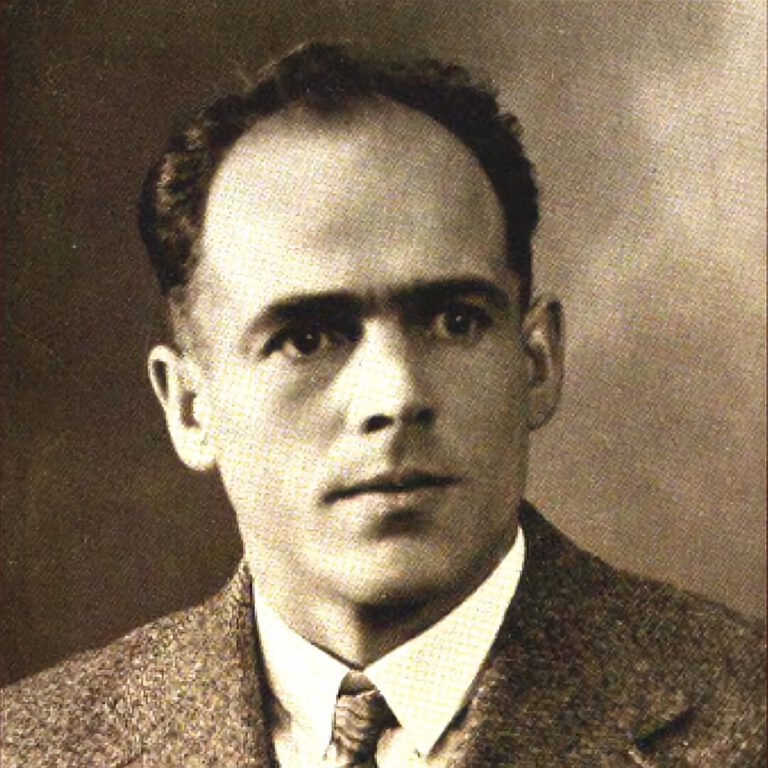

So auch Franz Jägerstätter (1907-1943). Ein Österreicher aus dem Grenzort St. Radegund im Bezirk Braunau am Inn. Er arbeitete zunächst auf dem Bauernhof der Eltern und von 1927 bis 1930 im Eisenerz-Bergbau (im Norden der Steiermark).

Jägerstätter lehnte den Nationalsozialismus als unvereinbar mit seinem katholischen Glauben ab. 1938 hatte er einen besonderen Traum: Er sah einen Zug, in den immer mehr Menschen einstiegen. Und eine Stimme sagte: „Dieser Zug fährt in die Hölle!“

Eine Warnung.

Jägerstätter war in St. Radegund der einzige, der bei der Volksabstimmung zum Anschluss Österreichs an Deutschland mit “Nein” stimmte, allerdings wurde seine Stimme von der Wahlkommission unterschlagen. Dass alle Kleriker für den Anschluss und damit für die nationalsozialistische Herrschaft über Österreich stimmten, schmerzte Jägerstätter sehr: An diesem Tag habe sich die katholische Kirche gefangen nehmen lassen.

Vier Wochen vor der Abstimmung war er sogar gefragt worden, ob er Bürgermeister der Stadt werden wolle, aber er lehnte ab.

Er zog sich mehr und mehr aus dem öffentlichen Leben zurück, nahm keinerlei Vergünstigungen von der NSDAP an und spendete auch nichts für die Partei.

Am 17. Juni 1940 wurde er zur Wehrmacht eingezogen. Zunächst sah er es als seine Pflicht an, dort zu erscheinen, er trat die Grundausbildung als Kraftfahrer an. Er wurde vom Bürgermeister für unabkömmlich von dem Bauernhof, der ihm inzwischen gehörte, erklärt. Außerdem trat er dem franziskanischen Laienorden (Terziaren) bei und wurde auch von seiner Heimatgemeinde für unabkömmlich eingestuft.

In der Zeit ab 1941 pendelte er zwischen Bauernhof und der Katholischen Gemeinde, wo er täglich den Küsterdienst der Messe versah. Zudem las er in der Bibel und theologische Bücher.

Für eine gewisse Zeit war er unabkömmlich, aber wie lang würde das anhalten? All diese religiösen Handlungen und theologischen und biblischen Lektüren bildeten sein Rüstzeug für seinen Entschluss, bei einer nächsten Einberufung den Kriegsdienst zu verweigern.

Er erklärte gegenüber eiigen Menschen im Ort, dass er als Katholik keinen Wehrdienst leisten dürfe, da es sein religiöses Gewissen nicht erlaube, für den NS-Staat zu kämpfen. Seine Umgebung versuchte ihn von diesem folgenschweren Entschluss abzubringen. Nur seine Frau Franziska (1913-2013) stand ihm zur Seite, wohlwissend, was dies angesichts der Rechtslage bedeuten konnte – die Todesstrafe wegen Wehrkraftzersetzung.

Ernst wurde es am 23. Februar 1943: Franz Jägerstätter wurde erneut zur Wehrmacht einberufen. Am 1. März erschien er und erklärte seine Kriegsdienstverweigerung. Er wurde ins Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis nach Linz gebracht. Dort erfuhr er, dass es noch mehr Kriegsdienstverweigerer gab. Er wurde im Mai nach Berlin gebracht und im Juli 1943 wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt. Jägerstätters Bereitschaft, einen waffenlosen Sanitätsdienst zu leisten, wurde nicht berücksichtigt.

Am 9. August 1943, heute vor 82 Jahren, wurde er, 36-jährig, durch das Fallbeil hingerichtet. 1954, nach anderer Quelle[1] erst 1997, wurde das Urteil aufgehoben.

[1] Messerschmidt, Manfred. Aufhebung des Todesurteils gegen Franz Jägerstätter. In: Kritische Justiz, 3,11 (1998): 99-105. Doi:10.5771/0023-4834-1998-1-99

Allgemeine Ablehnung seiner Haltung

Auch nach Ende des Krieges lehnte die klerikale Seite die Kriegsdienstverweigerung als Dummheit eines Idealisten ab. Der Linzer Bischof Josef Fließer (1896-1960), den Jägerstätter selbst aufgesucht hatte, riet ihm ab, er solle doch an seine Zukunft und seine Familie denken. 1946 schrieb Fließer: „Ich halte jene idealen katholischen Jungen und Theologen und Priester und Väter für die größeren Helden, die in heroischer Pflichterfüllung […] gekämpft haben und gefallen sind. Oder sind Bibelforscher [Zeugen Jehovas, d. Red.] und Adventisten, die ‚konsequent‘ lieber im KZ starben als zur Waffe griffen, die größeren Helden?“

Franziska Jägerstätter wurde eine Mitschuld an dem unehrenhaften Tod ihres Mannes gegeben, weil sie ihn von seinem Schritt der Kriegsdienstverweigerung nicht abgebracht hatte. Sie habe es versucht, sagte sie, aber sie wollte auch an seiner Seite sein, da kein anderer da war.

Da nach dem Krieg die Kriegsdienstverweigerung nicht als Handlung des Widerstands anerkannt worden ist, blieb Franziska Jägerstätter lange Zeit eine Rente versagt, erst 1950 erhielt sie eine Witwenrente nach dem österreichischen Kriegsopferfürsorgegesetz.

Eine beginnende Würdigung: Bücher, Filme, ein Kirchenfenster

Mit der vorsichtigen Annäherung der Katholischen Kirche an friedenspolitisches Gedankengut nahmen auch die öffentlichen Veranstaltungen zum Ungehorsam Franz Jägerstätters und seiner ihn unterstützenden Frau Franziska zu.

Sie wurden 1964 angeregt durch ein Buch des US-amerikanischen Soziologen und Mitbegründers von Pax Christi USA, Gordon C. Zahn (1918-2007) „In Solitary Witness: The Life and Death of Franz Jägerstätter.“ (Deutsch: Er folgte seinem Gewissen. Das einsame Zeugnis des Franz Jägerstätter. Styria Verlag 1967).

Das Buch wurde Grundlage des Aufsehen erregenden Fernsehfilms Der Fall Jägerstätter von Axel Corti (1933-1993) aus dem Jahr 1971, eine Ko-Produktion von ORF und ZDF.

Eine weitere wichtige Person ist die Biographin von Jägerstätter, Erna Putz (* 1946), die seit 1983 Gedenkfeiern zu dessen Todestag in Ostermiething und St. Radegund veranstaltet. 1985 erschien „… besser die Hände als der Wille gefesselt…“. 1987 gab sie die Gefängnisbriefe von Jägerstätter heraus, mit dem Schwerpunkt auf dessen Motivation, den Wehrdienst zu verweigern, und 2008 die Korrespondenz zwischen Franz und Franziska Jägerstätter.

Ein erstes Zeichen der Katholischen Kirche in Österreich ist das 1971 zu Ehren von Jägerstätter errichtete Kirchenfenster in der Votivkirche in Wien (siehe Foto).

1993 wurde in Wien-Penzing eine Straße nach Jägerstätter benannt.

1997-2007 Prozess der Seligsprechung

Franz Jägerstätter begründete seine Kriegsdienstverweigerung explizit mit seinem katholischen Glauben. Er hielt diesen nicht für vereinbar mit dem Nationalsozialismus und seiner Ideologie. In der katholischen Kirche in Österreich kam daher der Gedanke auf, dass er ein Märtyrer des Glaubens sei.

Nach einem zehnjährigen Prozess wurde ihm von dem deutschen Papst Benedikt XVI. die Seligsprechung zuerkannt, genau zu seinem 100. Geburtstag.

Beim Konzil 1965 sprach sich die Kirche für die Unterstützung von Kriegsdienstverweigerern aus Gewissensgründen aus. Friedensgruppen wie Pax Christi wie auch progressive Teile der österreichischen katholischen Bistümer und katholischen Forschung sehen in der Kriegsdienstverweigerung einen Akt des Widerstands gegen Krieg und Gewalt

2006 wurde vor dem Jägerstätter-Haus ein Stolperstein von Gunter Deming installiert. Weiterhin wurden einige kirchliche Räumlichkeiten nach ihm benannt, etwa im Kardinal-König-Haus in Wien-Hietzing.

Vor allem aber wurde 2017 an der Katholischen Privatuniversität Linz ein Franz-und-Franziska-Jägerstätter-Institut eingerichtet. Dieses soll sich vertiefend mit den Biografien von Franz und Franziska Jägerstätter befassen, weitere Schwerpunkte sollen – so heißt es auf der Webseite dieser Universität – “die Erforschung noch nicht bekannten Zeugen des Widerstands, die Friedensarbeit und die theologisch-ethische Diskussion über Zivilcourage und Gewissensentscheidungen sein”. So gab es 2021 ein Forschungsprojekt zum Thema „Wehrdienstverweigerung im Kontext der NS-Militärjustiz“ (siehe auch die folgende Literaturliste).

Damit hat die Katholische Kirche und ihre Forschung ansatzweise ihren Frieden mit dem ungehorsamen Bauern Franz Jägerstätter geschlossen.

Weitere Literatur

Neben den im Text genannten Büchern seien hier genannt:

Bergmann, Georg. Franz Jägerstätter: ein Leben vom Gewissen entschieden. Stein am Rhein: Christiana-Verlag, 1980.

Hovey, Michael. Conscientious courage: Franz Jagerstatter paved the way for those who object to war by following a higher order. In: U.S. Catholic 73, 6 (2008): 47.

Lorber, Verena. Tatbestand Wehrkraftzersetzung. Auswirkungen für die Wehrdienstverweigerer und deren familiäres Umfeld am Beispiel der Familie Jägerstätter. In: Mitteilungen aus dem Brenner Archiv 41 (2022): 175-194.

Lorber, Verena. Wehrdienstverweigerung im Kontext der NS-Militärjustiz. Blog des Franz und Franziska Jägerstätter Institut, 02/2021.

Schmoller, Andreas. Religion, Widerstand, Identität: Vom historischen Franz Jägerstätter zu religiöser Bildung im heute. In: Ecker-Angerer, Maria; Verena Lorber, Thomas Schlager-Weidinger und Andreas Schmoller (Hrsg.). Gegen den Strom – Aber wie? Grundlagen und Modelle einer Jägerstätter-Pädagogik. Innsbruck: Studien Verlag, 2024 , S. 65-87.

Schmoller, Andreas. Glaube, Religion und Kirche zwischen Gehorsam und Widerstand. In: Ecker-Angerer, Maria; Verena Lorber, Thomas Schlager-Weidinger und Andreas Schmoller (Hrsg.). Gegen den Strom – Aber wie? Grundlagen und Modelle einer Jägerstätter-Pädagogik. Innsbruck: Studien Verlag, 2024 ,S. 131-144.

Skilles, William Stewart. Franz Jägerstätter and the Way of the Cross: Conscientious Objection in the Greater German Reich. In: Religons 14, 1 (2023): 48 [16 Seiten]. https://doi.org/10.3390/rel14010048.

Zum Autor

Stephan Brües ist Redakteur von gewaltfreieaktion.de.