von Jill Carr-Harris, 26. Mai 2025

Wir alle kennen Gandhis berühmten Spruch: „Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier“.

Gandhi stand Zeit seines Lebens dafür ein, „unser Begehren“ einzuschränken, um sicherzustellen, dass „die Grundbedürfnisse aller Menschen erfüllt werden“. „Lebe einfach, damit alle einfach leben können“. Das ließe sich auch als Umverteilungsmaßnahme beschreiben – allerdings nicht durch Steuern und einen großen gesichtslosen Regierungsapparat. Während konventionelle Ökonomen davon ausgehen, dass die individuellen Bedürfnisse aller über den ‚freien Markt‘ erfüllt werden können, also über den freien Handel mit Gütern und Dienstleistungen, betrachtete Gandhi wirtschaftliches Handeln nicht als rein eigennützig, sondern auch als eine Aktivität, die anderen zugutekommen sollte. Schon früh schloss sich Gandhi der von John Ruskin vertretenen Überzeugung an, dass „das Wohl des Individuums im Wohl aller enthalten ist“. Gandhi prägte dafür den Begriff der Treuhandschaft.

Der Kampf zwischen „Bedarf“ und „Gier“ (im Englischen ein Wortspiel: need – greed; greed wird hier mal mit Gier, mal mit Begehren übersetzt, d. Red.), diese Auseinandersetzung wird heftiger, wenn ein Teil der Bevölkerung hochpreisige Luxusprodukte verlangt und ein anderer sich nicht einmal Grundnahrungsmittel leisten kann. Heutzutage verfügt ein Prozent der indischen Bevölkerung über mehr als 40 Prozent des Einkommens und die unteren 50 Prozent der Bevölkerung verfügen über drei Prozent des Einkommens. Damit zählt Indien zu den Ländern mit den größten Einkommensungleichheiten. Bisherige Gesetzesmaßnahmen zur Einhegung der Gier, wie beispielsweise die gestaffelte Besteuerung, konnten diesen Trend nicht wirkungsvoll umkehren. Indes gelingt es reichen Bevölkerungsschichten Geld über Steueroasen oder andere Maßnahmen vor den Steuerbehörden zu verbergen und viele profitieren darüber hinaus von Subventionen und anderen Gefälligkeiten seitens einer klientelistischen Politik. Im Großen und Ganzen ist die Mehrheit der Bevölkerung weiterhin davon überzeugt, dass ein steigender Konsum das Wirtschaftswachstum vorantreibt und damit eine stabilere Wirtschaft begünstigt – und nimmt in Kauf, dass dabei ein Teil der Bevölkerung auf der Strecke bleibt.

Gandhi sah die Neigung zu Gier als unmoralisch. Der Markt und die wirtschaftlichen Aktivitäten der Bevölkerung sollten auf ethischen Werten gründen. Denn in der Wirtschaft geht es nicht nur um Güter und Preise, es geht auch um eine faire Entlohnung von Produzent*innen. Auf lokalen Märkten sind die Beziehungen zwischen Produzent*innen und Käufer*innen in der Regel eng und basieren daher eher auf Vertrauen. Fair ist der Austausch allerdings nur, wenn die Konsument*innen auch den Wert der geleisteten Arbeit bezahlen. Für Gandhi war daher die Förderung der lokalen Wirtschaft eine Strategie, die einem großen Teil der Bevölkerung eine faire Entlohnung für ihre Arbeit und damit zugleich die Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse ermöglichen würde.

Doch erst durch den Wirtschaftswissenschaftler J.C. Kumarappa (1892-1960) wurden diese Ideen von einem zunächst vornehmlich politischen Projekt in eine kohärente Wirtschaftslehre überführt. Dies fand seinen Niederschlag in der „Permawirtschaft“ (oder „der Ökonomie von Dauer“), die Kumarappa 1937 in einem Buch beschrieb. Es ging ihm darum zu zeigen, wie eine dezentralisierte Wirtschaft funktionieren würde. Dabei widmet er sich folgenden Fragen: Wie kann die Dorfindustrie selbstorganisiert werden? Wie kann die Rohstoffgewinnung und ein fairer Weiterverarbeitungsprozess für die Produzent*innen sichergestellt werden? Wie können Schulden und skrupelloser Zwischenhandel vermieden werden? Und wie kann ein fairer Marktpreis garantiert werden, welcher der gesamten Gemeinschaft der Produzent*innen zugutekommt?

Der konventionelle Markt, betonte Kumarappa demgegenüber, ist darauf ausgelegt, Bedürfnisse zu vervielfältigen – die grenzenlos erscheinen, aber doch nicht erreichbar und nicht nachhaltig sind. In der Permawirtschaft liegt der Fokus hingegen auf den Handlungsgründen der Menschen in zweierlei Hinsicht: in Bezug auf sich selbst und in Bezug auf die Gesellschaft. Der konventionelle Markt richtet sich an die individuelle Gier und deswegen geht es Unternehmen darum, die Begehrlichkeiten einzelner Leute zu steigern. Früher oder später übertrifft das Begehren dann das Selbsterneuerungsvermögen der natürlichen Ressourcen. Das hat zu einer weltweiten Umweltkrise in so großem Ausmaß geführt, dass bereits ökologische Ressourcen knapp sind, die das menschliche Überleben braucht. Die Permawirtschaft Kumarappas gründet hingegen auf den Wachstumsgrenzen und tritt ein für eine Wirtschaftlichkeit, die natürlichen Kreisläufen folgt. Diese Einschränkung lindert die Umweltkrise und bewegt die Leute dazu, proaktiv nachhaltiger zu leben.

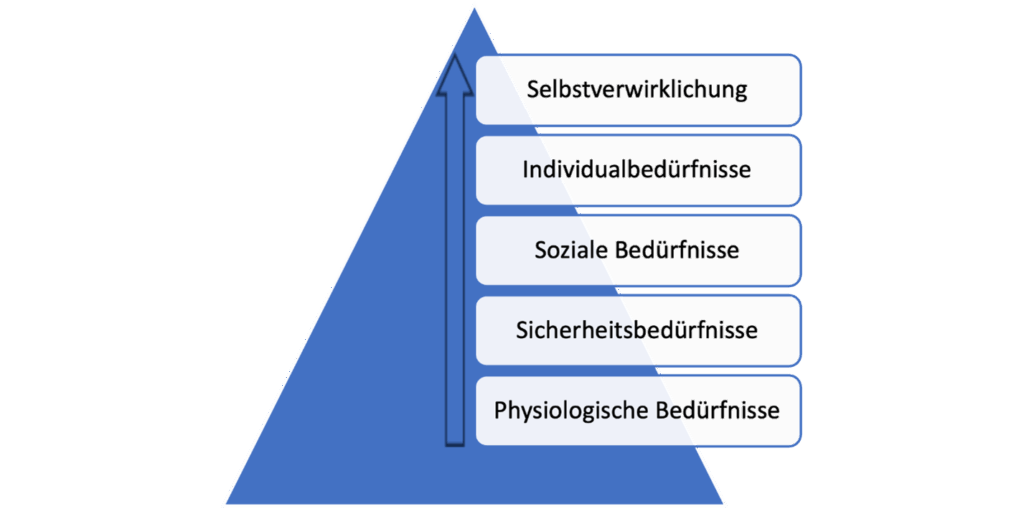

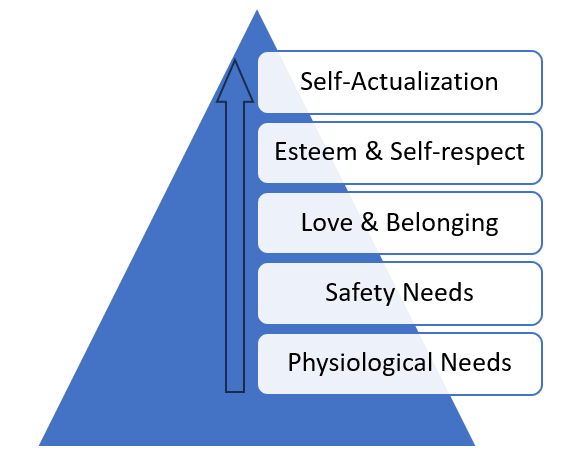

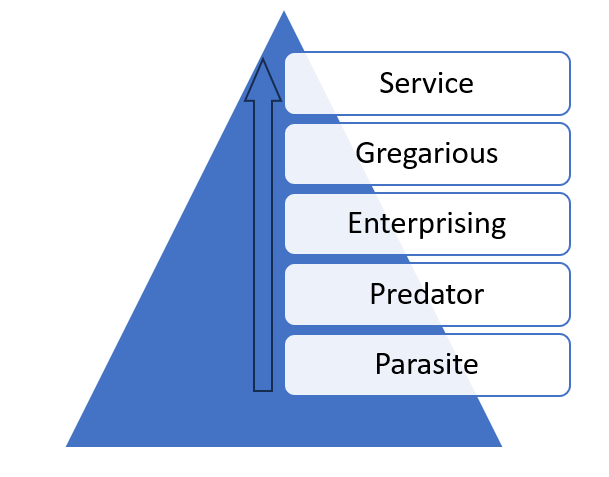

In den nächsten zwei Abschnitten werfen wir zunächst einen Blick auf die Maslowsche Bedürfnispyramide, welche die psychologische Grundlage für eine Vervielfältigung von gefühlten oder Gefühlsbedürfnissen darstellt, und wenden uns dann Kumarappas Pyramide wirtschaftlicher Verhaltenstypen zu.

Die Maslowsche Bedürfnispyramide

Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow entwickelte die Theorie, wonach der Mensch Zeit seines Lebens eine Bedürfnisleiter hinaufklettert und mit jeder Sprosse weitere Bedürfnisse hinzugewinnt und eine größere Lebenserfüllung erfährt. Diese Theorie passt gut in ein kapitalistisches Produktionssystem, denn die neu entwickelten und vermarkteten Produkte sollen die Gefühlsbedürfnisse der Menschen befriedigen oder ihre Wünsche vermehren. Auf dem Markt geht es also nie darum, Begehrlichkeiten zu reduzieren oder zu vereinfachen, sondern immer um deren Vervielfältigung. Aus jeder Werbung oder Anzeige in den sozialen Netzwerken ist ersichtlich, dass es eine unfassbar große Bandbreite an Kaufoptionen gibt. Auf der ersten Ebene der Pyramide geht es noch um physiologische Bedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, Obdach usw., und dann gibt es eine schrittweise Verschiebung zu Bedürfnissen wie Sicherheit, Zugehörigkeit, Selbstrespekt, die schließlich in der Selbstverwirklichung gipfeln. Es wird schnell ersichtlich, dass dies am individuellen Begehren orientiert ist, nicht an den Grenzen dessen, was Gesellschaft oder Umwelt ermöglichen.

In der soeben aufgeführten Graphik symbolisiert der Pfeil eine Bewegung nach oben. Die Pyramide ist eine gute Darstellung der Bandbreite menschlicher Bedürfnisse und Begehrlichkeiten.

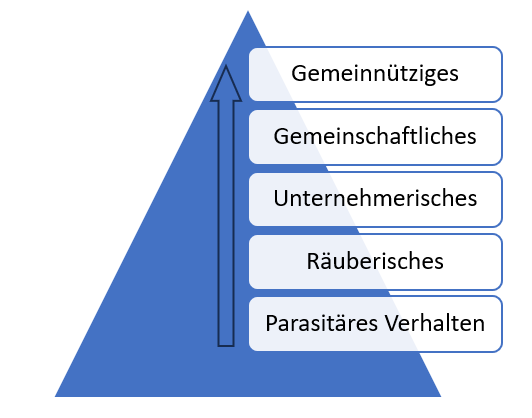

Kumarappas Pyramide wirtschaftlicher Verhaltenstypen

Kumarappa dagegen beschreibt in der Permawirtschaft fünf unterschiedliche Typen wirtschaftlichen Verhaltens: (1) parasitäres, (2) räuberisches, (3) unternehmerisches (eigennütziges arbeiten), (4) gemeinschaftliches (kooperatives arbeiten) und (5) gemeinnütziges Verhalten (zum Wohle anderer). Letztendlich entscheiden die Menschen selbst über den Grund ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten. Diese Beweggründe entwickeln sich zu Gewohnheiten und diese wiederum verfestigen sich in Verhalten. Dies wird in Bild 2 weiter unten dargestellt. Die nach oben führende Bewegung des Pfeils soll dazu anregen, gemeinnütziges Verhalten auch im Wirtschaftlichen zu entfalten und für das Wohl aller zu arbeiten.

Kumarappas wirtschaftliche Verhaltenstheorie nimmt eine neue Blickrichtung: weg von Gefühlsbedürfnissen hin zu den Beweggründen des Handelns und damit hin zur Verantwortung. Anstatt die menschliche Psychologie auf Gefühlsbedürfnisse zu begründen, beschreibt Kumarappas Theorie Einstellungen zum Arbeiten in Bezug zu einer sozialen Gruppe. Ganz unten, als Parasit, arbeitet man, um den Wirt zu beseitigen. Im sozialen Kontext könnte dies die Aneignung und Ausgabe der Arbeit eines anderen für die eigene sein. Auf der zweiten, der räuberischen Ebene, werden Wettbewerber aggressiv angegriffen – es wird jedoch zugestanden, dass diese entkommen oder überleben. Dies spiegelt den Verdrängungswettbewerb wider. Beim unternehmerischen Wirtschaftsverhalten (dritte Ebene) kann es zur Zusammenarbeit mit anderen kommen, aber vor allem, um Profite für sich selbst zu sichern. Dies betrifft insbesondere private Wirtschaftsakteure, die Leitungsverantwortung und Besitz nicht mit anderen teilen. Wenn es gelingt, die vierte Ebene zu erreichen, das gemeinschaftliche Wirtschaftsverhalten, werden Vermögen und Profit mit anderen geteilt. Beispiele sind gemeinsame Anteilseigentumsverhältnisse oder Genossenschaften, wo Profit geteilt wird, insbesondere mit denjenigen, die die Arbeit verrichten. Die fünfte und letzte Ebene ist die des Wirtschaftsverhaltens im Dienste des Gemeinwohls. Das Handeln dreht sich weniger um das eigene Interesse und den eigenen Erfolg als um die Errungenschaften anderer.

Die Triebkraft, betont Kumarappa, zieht in Richtung der gemeinschaftlichen und gemeinnützigen Ebenen, weil im menschlichen Leben Teilen und Fürsorge eine enorme Bedeutung haben. Gemeinschaftliches Wirtschaftsverhalten heißt zu einer Genossenschaft oder einem gemeinschaftlichen oder sozialen Unternehmen beizutragen. Dies ist die Grundstruktur für die, die selbstorganisierte Gemeinschaften gründen möchten.

Schlussfolgerung

Ich habe die Maslowsche Bedürfnispyramide mit Kumarappas Pyramide der Typen von wirtschaftlicher Motivation und Verhalten verglichen. Dabei ist deutlich geworden, wie bei Maslow Gefühlsbedürfnisse und Begehrlichkeiten auf das Individuum zugeschnitten sind. Sie haben jedoch keine eigenen Grenzen in Bezug auf andere oder in Bezug auf die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen. Wenn wir dieses Modell verallgemeinern, landen wir bei den Beweggründen für einen Wettbewerb um die Erfüllung von Begehrlichkeiten – und das in einer von Knappheit gekennzeichneten Wirtschaft, die nicht in der Lage ist, die Grundbedürfnisse aller zu erfüllen. Im Gegensatz dazu stellt Kumarappa die Handlungsmotivation und die Verantwortung von Individuen in Bezug zueinander oder in Bezug zu einer sozialen Gruppe in den Mittelpunkt. Die Bewegung der Maslowschen Pyramide geht in die Richtung, alle Gefühlsbedürfnisse zu befriedigen, bis hin zur Selbstverwirklichung. Die Bewegung von Kumarappas Pyramide geht in die Richtung, Menschen Anreize zu geben, in Beziehung zu anderen zu leben.

Während die Vervielfältigung von Begehrlichkeiten unsere Gier und unseren Wunsch nach mehr Konsum steigert, baut das Augenmerk auf wirtschaftliches Verhalten in Beziehung zu anderen (zu Menschen und allen lebenden Geschöpfen) soziale Verantwortung auf. Im Handeln für das Gemeinwohl bildet sich Respekt für diejenigen, mit denen wir in Beziehung treten. Wenn Bedürfnisse auf unterschiedlichen Ebenen vervielfältigt werden, entsteht ein Anspruchsbewusstsein, wonach alle Gefühlsbedürfnisse erfüllt werden müssen und zwangsläufig wird man von einem Kreislauf sich immer weiter ausdehnender Wünsche verschluckt. Dabei wird kaum mehr erkannt, wie stark die Befriedigung unserer wachsenden Begehrlichkeiten andere oder die Öko-Ressourcen, auf die der Mensch angewiesen ist, beeinflusst (oder schädigt).

Zusammenfassend ist das Zitat, mit dem wir begonnen hatten – „Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier“ – aktueller denn je; gerade heute, da der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid zunimmt und sich die klimatischen Bedingungen merklich verändern. Es tobt ein Krieg zwischen Bedürfnissen und Gier, ob wir es wollen oder nicht. Die, die sich um den Planeten und alle bedrohten Arten sorgen, hören den Weckruf, unsere Begehrlichkeiten gemäß unserer Beziehung zueinander und zur Erde zu begrenzen.

In einer Antwort auf diesen Weckruf hat Kumarappa aufgezeigt, dass es uns obliegt, anders zu leben, insbesondere in Bezug auf unsere Handlungsmotivationen und auf unser Verhalten in der Wirtschaft. J. C. Kumarappa konnte auf Gandhis Vision von mehr wirtschaftlicher Inklusivität aufbauen und zeigen, inwieweit der Mensch in der Lage ist, seine Begehrlichkeiten einzuschränken, damit alle ihre Grundbedürfnisse befriedigen können (womit auch Tiere und Pflanzen gemeint sind). Mit einem solchen Verhalten gäbe es eine sehr viele größere Wahrscheinlichkeit für eine nachhaltige Permawirtschaft.

Literatur von Joseph Cornelius Kumarappa

- A Survey of Matar taluka (Kaira district [Gujarat]), Ahmedabad 1931.

- Why the village movement? (A plea for a village centered economic order in India), Rajamundry, 2. Edition, 1938.

- Peace and Prosperity, Maganwadi 1948.

- Christianity, its economy and way of life, reprint of 1st edition 1945, Ahmedabad 1955.

- Swaraj [= self-rule] for the Masses, Rajghat 1958.

- An overall plan for rural development, Kashi 1960.

- Economy of Permanence, Rajghat 1984.

- Essential Kumarappa: A collection of his thoughts and writings on Gandhian economics, Hyderabad 1992.

Literatur über Joseph Cornelius Kumarappa

- Vinaik, The Gandhian crusader – a biography of Dr. J. C. Kumarappa,1987

- Vinaik, J. C. Kumarappa and his quest for world peace,1956

Über die Autorin:

Jill Carr-Harris ist Trainerin, Aktivistin und Wissenschaftlerin. Sie beschäftigt sich intensiv mit Themen wie Gewaltfreiheit, Frieden und sozialen Bewegungen sowie mit der Ermächtigung und Mobilisierung von Frauen und marginalisierten Bevölkerungsgruppen. Sie lebt seit bereits 40 Jahren in Indien, wo sie sich gemeinsam mit ihrem Partner, Rajagopal P.V., für soziale Gerechtigkeit einsetzt und von Gandhi geprägte Strategien zur Bekämpfung von Armut, Krieg und Klimakrise zur Anwendung bringt. Jill Carr-Harris hatte während mehrere gewaltfreier Fußmärsche Führungsrollen inne, so beispielsweise während des Jan Satyagraha im Jahr 2012, mit bis zu 50.000 Teilnehmenden, und während des Marschs von Neu-Delhi nach Genf in den Jahren 2019-2020. Letzterer musste aufgrund der COVID-19-Pandemie vorzeitig beendet werden. Sie hat einen Doktortitel von der Universität Toronto und hat umfassende Fortbildungen und Netzwerkarbeit mit Gemeinschaften in Asien, Afrika und Lateinamerika zu Themen wie Gewaltfreiheit, Frieden und Gleichstellung durchgeführt. Derzeit ist sie die Koordinatorin des Internationalen Instituts für Gewaltfreiheit und Frieden in Madurai, Tamilnadu (International Institute for Nonviolence and Peace).

Englisches Original:

Need vs. Greed. Nonviolent Economy Series, May 26th, 2025

We are all versed in Gandhi’s aphorism:

“There is enough for everyone’s need but not enough for everyone’s greed”.

The idea of restricting ‘our wants’ to ensure ‘basic needs are met by all people’, is what Gandhi communicated through-out his lifetime. (“Simple living so others can simply live.”) It is what we may refer to as redistributing wealth among people in a community, not through taxes and a large faceless government apparatus. Whereas mainstream economists may see everyone’s needs being met as a consequence of the ‘free market’ or through the free exchange of goods and services; Gandhi viewed people doing commerce for individual gain also as a way for others to benefit simultaneously. Early in his life, Gandhi adopted this idea of John Ruskin that ‘the good of the individual being contained in the good of all’. One of the ways he defined this was as ‘trusteeship’.

The battle between ‘need’ and ‘greed’ escalates when one section of the population demands highly-priced luxury products, and another group cannot afford even basic nutritional food items.

Today in India one percent of the population controls more than 40% of the country’s wealth and the bottom 50% population has 3% of the national wealth. This is among the highest rates of income inequality in the world. Any imposed policies (like graduated taxation) for limiting greed have not substantially altered this trend. In fact, wealthy people avail of tax havens or other means to conceal money from the government; and many benefit from government subsidies and protection due to political patronage. In general, the majority of people believe that increased consumption is the engine of economic growth and therefore this will lead to a larger national economy even if a portion of the population remains excluded.

Gandhiji saw leaning into ‘greed’ was immoral. The market or economic activities people pursue ought to be imbued with ethical values. The marketplace is not only about products and price, it is also about the producer(s) receiving fair exchange. In local markets, the relationship of producer and buyer is proximate and is more likely to be based on trust but this is fair only if the consumer pays for the value of the producer’s work. Gandhi viewed local production as a strategy for a large number of people to get fair value for their work and thus for many to meet their basic needs.

It was through J.C. Kumarappa, that Gandhian economics became coherent and not simply a political project. This is evident in the Economy of Permanence, a book Kumarappa wrote in 1937 that showed what a decentralized economy would look like; how village industries were self-organized; how securing raw materials and establishing a fair production process with producers occurred; how avoiding debt and the capricious role of middle-men could be achieved; and how fair market price was secured and then shared by the community of producers.

In contradistinction, Kumarappa showed that the mainstream market focuses on multiplying needs, which appear to be limitless but which are unrealistic and unsustainable. In an economy of permanence, the focus is on people’s motivations individually and in relation to their community/society. The mainstream market appeals to people’s individual greed and therefore, businesses look for ways of expanding individual people’s wants. Eventually these wants outstrip the regenerative capacity of the resource base. This has led to an environmental crisis worldwide of such massive proportion that there is now a shortage of eco-resources for human survival.

Kumarappa’s permanent economy is based on the limits of growth and promotes an economic motivation that is mapped onto natural cycles. Such limitation ameliorates the environmental crisis, and moves people to proactively to living more sustainably.

In the next two sections we look at Maslov’s hierarchy of needs which provides the psychological basis for multiplying felt-needs, before looking at the Kumarappa’s pyramid of economic motivation.

Maslov’s Hierarchy of Needs

Abraham Maslov was an American psychologist who theorized that a person moved up the ladder of human needs and at each stage expanded their needs and gained greater life fulfilment. This sits well within a capitalistic system of production, for those new products being developed and marketed as a way of addressing people’s felt-needs or expanding wants. Rather than simplifying, they are meant to multiply. As is clear with any product promotion or social media marketing, there are many consumer options. The first stage, the physiological may consist of basic needs such as food, clothing, shelter and so forth; and then there is a gradual shift towards safety, and security, belonging and self-respect, and all of this culminates in self-actualization. One can see that this is geared to the individual wants, not to the limits available in the society or what the environment can provide.

In the illustration above, the direction of the arrow shows that the movement is upwards. This describes well the full-range of human wants and felt-needs.

Kumarappa’s Pyramid of Economic Motivation

In contrast, the Economy of Permanence Kumarappa defines five different types of economic behaviour: (1) parasitic, (2) predatory, (3) enterprising (working for oneself), (4) gregarious (working cooperatively with others), and (5) in service to others. People chose the economic motivation, with the view that over time, motivation develops into a habit and habits into behaviour. This is described in the triangle given below. The upward motion of the arrow is meant to incentivize people to towards service, and working for the good of all.

Kumarappa’s theory of economic behaviour resets the view away from felt-needs towards people’s motivation and hence responsibility. Rather than setting human psychology around individual felt-needs, Kumarappa’s theory of economic behaviour describes work-attitude in relation to a group. If one is at the base, a parasite, this means that one works to eliminate its host. In social terms, it may be the appropriation of another person’s labour for oneself. If one is at the second level, i.e. a predator, then one may aggressively attack one’s victim although there is still a recognition of ‘the other’ may escape or survive. This reflects cut-throat competition. As an enterprising behaviour (third level), one may be working with others but essentially for securing benefits for oneself. This is common for private business parties which does not share the management or ownership with others. If one achieves the level of the fourth stage, the gregarious, this means that one is sharing value and benefits with others. This could come in the form of joint stakeholders or cooperatives where the benefit is shared especially with those who did the work. The fifth and final stage is when one’s work is of service to others. One’s interest is less for one’s self and one’s own achievement and more for the achievement of others.

The pull factor towards the gregarious and service indicates how Kumarappa stresses sharing and caring. Being part of the gregarious, is like contributing to a cooperative, a collective or a social enterprise. This is the architecture for those wanting to build self-organized communities.

Summing Up

Above I have compared Maslov’s hierarchy of needs with Kumarappa’s hierarchy of economic motivation and behaviour; and we see how Maslov’s felt-needs are individual-focused “wants” or felt-needs but which have no inherent limit in relation to others or in relation to the natural resources base. One can extrapolate that these form the motivation for the competition of achieving these wants in a market of scarcity that is insufficient in providing for all people’s basic needs. In contrast, Kumarappa identifies the motivation and the responsibility of the individual in relation to another or to relation to a group. The directional movement of the pyramid of Maslov is to satisfy all the felt-needs including self-actualization. The directional movement of the pyramid of Kumarappa is to build a motivation of people to be-in-the relation to others.

Whereas the multiplication of felt-needs increases our greed and the desire for greater consumption, the focus on economic motivation in relation to others (human and all living creatures) builds social responsibility. By being in service to others, one’s respect extends to those in relation-to-others. With the multiplication of needs at many levels, there is a sense of entitlement that all my needs have to be met and invariably one gets caught in a cycle of one’s expanding wants. At the same time there is little recognition of how much the achievement of our expanding wants is impacting on (or is injurious to) others or to the eco-resources on which humans depend.

Finally, the aphorism from where we started: There is enough for everyone’s need but not enough for everyone’s greed is something particularly relevant today as we face increasing carbon and changing climatic conditions. The ‘need-greed’ war is raging whether we like it or not. Those who are thinking of the planet and all the living species under threat, we are experiencing a wake-up call to limit our wants in relation to each other and to the earth. In responding to this call, Kumarappa showed that we have to live differently, by having a different motivation and behaviour in the marketplace. If J.C. Kumarappa was able to build on the edifice of Mahatma Gandhi’s vision for more economic inclusiveness, and illustrate how people ought to restrict their wants to ensure everyone achieves their basic needs (including animal and plant life), then there is a much greater chance of having a permanent economy.

About the author

Jill Carr-Harris is an educator, activist and researcher in the fields of nonviolence, peace, social movements, community mobilization, and women empowerment. She lives in India for almost 40 years now, where she and her partner, Rajagopal P.V., have been engaged in the uplift of marginalized communities. Applying Gandhian strategies to poverty alleviation, war, and the climate crisis, Jill Carr-Harris has been a leader in nonviolent foot marches, such as the Jan Satyagraha in 2012 with up to 50,000 participants and the march from New Delhi to Geneva from 2019-2020 which had to be stopped due to the COVID-19 pandemic. She holds a PhD on Nonviolent Leadership from the University of Toronto and she has done extensive training and networking with community groups in Asia, Africa and Latin America on nonviolence, peace and equity issues. At present she is the coordinator of the International Institute for Nonviolence and Peace at Madurai, Tamilnadu.