Von Jochen Neumann

Soziale Verteidigung richtet sich nicht nur gegen Angriffe von außen, sondern sie will auch eine wirksame Alternative im Falle eines Angriffs von innen sein, beispielsweise durch einen gewaltsamen Putsch. Aber was, wenn der Angriff nicht putschartig erfolgt, sondern schleichend? Wenn demokratische Institutionen und der Rechtsstaat missachtet oder langsam geschliffen werden? Was, wenn menschenfeindliche Haltungen und diskriminierende Handlungen zur Regierungspolitik werden? Wenn durch Wahlerfolge rechtsextremistische Parteien an die Macht kommen?

Die Kampagne »Wehrhaft ohne Waffen« hatte zunächst einen deutlichen Schwerpunkt auf die Verteidigung gegen einen militärischen Angriff von außen. In den klassischen Einführungsworkshops in die Soziale Verteidigung fragen wir jedoch: „Was wollen wir verteidigen?“

An den Antworten und Diskussionen können wir sehen, dass von den Teilnehmer*innen immer auch die Bedrohung durch Angriffe von innen mitgedacht wird: Demokratie, Partizipation, Recht auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vielfalt und Minderheitenschutz, soziale Errungenschaften (wie Kranken- und Sozialversicherung). Auch bei der Frage nach möglichen Angriffszielen wurden Wahllokale genannt und von Einschüchterungsversuchen durch rechtsextreme Schlägertrupps berichtet, die sich dort am Wahltag gezeigt hätten.

Angeregt von den bundesweiten Demonstrationen nach Bekanntwerden der »Remigrationspläne« der AfD durch die correctiv-Recherchen im Januar 2024 (Correctiv 2024) stellten sich viele Menschen die Frage: Wie können wir die Machtübernahme durch rechtsextremistische Parteien verhindern und unsere Demokratie verteidigen?

Newsletter E-Mail *

Wir informieren regelmäßig über neue Beiträge.

Aktivitäten im Wendland

In der Modellregion Wendland organisierten sich diese engagierten Menschen zunächst in Messenger-Gruppen wie »Aktiv gegen Rechts im Wendland«, wollten sich dann aber auch miteinander treffen und gemeinsam in Aktion gehen. Auf sogenannten »Vernetzungstreffen« trafen sie sich erst in ihren Orten und Städten, später in regionalen (Landkreis) und überregionalen (mit Menschen aus angrenzenden Landkreisen) Foren sowie bei sektoralen Austauschtreffen (z.B. Kommunalpolitiker*innen aus mehreren Landkreisen bzw. Bundesländern).

Diese Vernetzungstreffen finden weiter in unregelmäßigen Abständen statt, sind moderiert und beinhalten typischerweise Grundregeln für einen respektvollen Umgang miteinander, auflockernde Methoden zum gegenseitigen Kennenlernen, eine kreative Ideensammlung ohne Diskussion und anschließend ein Sortieren der Ideen, um im nächsten Schritt in Kleingruppen diejenigen zusammenzubringen, die gemeinsam eine der Ideen umsetzen wollen. Zum Abschluss wird einander von den konkreten Umsetzungsschritten berichtet und es werden Verabredungen für die weitere Zusammenarbeit und Vernetzung getroffen.

Ziel der Vernetzungstreffen ist es, Menschen mit ähnlichen Interessen zusammenzubringen und kreative Ansätze bis zur Umsetzungsreife zu entwickeln.

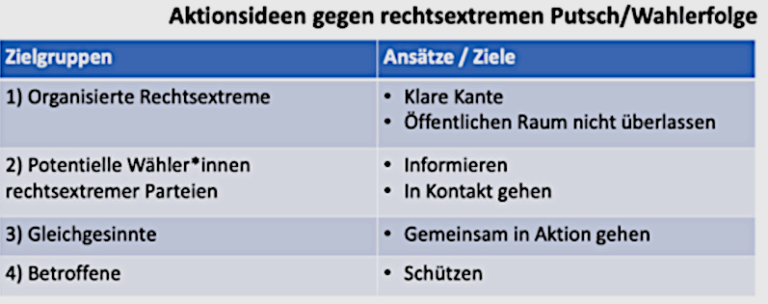

Um die Vielzahl der Ideen zu sortieren und vor allem um diese nicht gleich zu zerreden, weil sie vermeintlich weniger wichtig oder gar falsch und kontraproduktiv seien, ist es wichtig diese zu systematisieren. Wir fragen: Wer soll damit erreicht werden? Und was soll damit erreicht werden?

Vier Zielgruppen - vier Ansätze

Die Unterscheidung in vier Hauptzielgruppen und den damit verbundenen Zielen oder auch Ansätzen war dabei äußerst hilfreich:

- Organisierte Rechtsextreme: Hier gilt es klare Kante zu zeigen und denen den öffentlichen Raum nicht zu überlassen!

- Potentielle Wähler*innen rechtsextremistischer Parteien: Hier wollen wir in Kontakt gehen und informieren!

- Gleichgesinnte: Diese Menschen wollen wir für gemeinsame Aktion mobilisieren!

- Betroffene: Hier wollen wir Unterstützung und Schutz anbieten!

Vor diesem Hintergrund lassen sich nicht nur Missverständnisse und gegenseitige Kritik besser einfangen, sondern es überwiegt gegenseitige Wertschätzung.

Zum Beispiel war klar, dass wir uns nicht daran abkämpfen sollten, die Spitzenkandidat*innen der rechtsextremen oder -populistischen Parteien zu überzeugen, sondern ihnen bei Wahlveranstaltungen oder am Wahlkampfstand nicht unwidersprochen den öffentlichen Raum zu überlassen. Dabei wurden auch kreative neue Ideen entwickelt: z.B. anstatt beim Auftritt des rechtspopulistischen Spitzenkandidaten (der Freien Wähler) vor einer Dorfkneipe zu protestieren, sich in größerer Zahl in den Saal zu setzen und den potentiellen Wähler*innen den Platz zu nehmen. So sollten weniger indoktriniert werden können. Dies hatte den Nebeneffekt, dass sich Einzelne durch die Präsenz Gleichgesinnter ermutigt fühlten, dem rechtspopulistischen Redner zu widersprechen, seine falschen Zahlen zu korrigieren und den Zuhörenden andere Sichtweisen und eigene persönliche Erfahrungen und Geschichten mitzugeben. Vor allem ergaben sich im Anschluss noch gute Gespräche mit einigen Gästen, die als potentielle Wähler*innen dieser Partei einzuordnen gewesen sind. Die Lokalzeitung berichtete nicht nur über das »Kontra«, das der Spitzenkandidat erfahren hatte, sondern schloss sich auch der Einschätzung an, dass der als »Rechtspopulist« einzustufen sei (vgl. Elbe-Jeetzel-Zeitung, 17.05.2024, leider online nicht frei zugänglich, d. Red.]

Die Aktionsideen und Aktionsgruppen, die sich gebildet haben, sind vielfältig: Sie reichen von Stickeraktionen und Social Media-Kampagnen über Informationsveranstaltungen bis hin zu Dialogformaten, Argumentationstrainings und der Anwendung von Methoden des »Theater der Unterdrückten« auf dem Marktplatz, um anschaulich zu machen, wie unsere Gesellschaft nach einer rechtsextremistischen Machtübernahme aussehen könnte.

Für jetzt schon bedrohte Menschen wie Geflüchtete oder Aktive in Orten, in denen Übergriffe durch Rechtsextreme stattgefunden hatten oder zu befürchten sind, wurden Schutzmaßnahmen verabredet und diese bei Bedarf auch umgesetzt.

Fazit

Die gesellschaftlichen Entwicklungen erfordern – und diese praktischen Erfahrungen zeigen dies erneut –, dass das Konzept der Sozialen Verteidigung auch im Falle einer schleichenden Erosion demokratischer Werte und Institutionen sinnvoll eingesetzt werden kann. Soziale Verteidigung darf keine Utopie bleiben, sondern bietet den Rahmen für konkrete und wirksame Strategien, um den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen – und wird bereits umgesetzt und mit Leben gefüllt.

Dank der Redaktion an "Wissenschaft und Frieden"

Der Artikel wurde zuerst publiziert im Dossier 101 „Soziale Verteidigung aufbauen: Drei Jahre Kampagne „Wehraft ohne Waffen“, herausgegeben vom Bund für Soziale Verteidigung e.V. (BSV) und der InformationsstelleWissenschaft und Frieden e.V. (IWIF) erschienen als Beilage zu W & F 3/2025. Neben Jochen Neumann gibt es darin Beiträge von Marie-Christin Barleben, Stephan Brües, Martin Arnold, Julia Kramer und Jan Stehn.

Zum Autor

Jochen Neumann war fast 20 Jahre Geschäftsführer der KURVE WUSTROW und koordiniert seit dem 1. Juli 2025 die bundesweite Kampagne “Wehrhaft ohne Waffen” und die Modellregion Wendland.