von Stephan Brües

Peng! Ein Schuss, ein Aufschrei.

Der Bischof von San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, wird am 24. März 1980 in einer Krankenhauskapelle während des Gottesdienstes vor den Augen der Gläubigen erschossen. Die Stimme der Gerechtigkeit sollte zum Schweigen gebracht werden. Aber wie Romero es vorhersagte, mit ihm ist diese Stimme nicht verstummt.

Wer war Óscar Arnulfo Romero und was hat er mit gewaltfreiem Widerstand zu tun?

Óscar Arnulfo Romero: Ein unpolitischer, konservativer Bischof ...

Óscar Romero wurde 1917 in Ciudad Barrios geboren, einer Kleinstadt im Nordosten El Salvadors, nicht weit von der Grenze zu Honduras. Mit 13 ging er auf das Internat in der Nachbarstadt San Miguel und lebte anschließend kurz in der Hauptstadt San Salvador. Mit 20 Jahren ging er nach Rom und studierte dort Theologie (siehe Foto). Er erlebte im Zweiten Weltkrieg die Bombardierung Roms, was ihn das Leid der Menschen erfahren ließ.

Zurück in El Salvador, erhielt er die Priesterweihe und war in der Hauptstadt als Sekretär der Salvadorianischen Bischofskonferenz tätig. 1970 zum Bischof geweiht, wurde er 1974 Bischof von Santiago de Maria, einem Ort östlich der Hauptstadt. Seit 1977 war er Erzbischof von San Salvador. Er war ein einfacher, bedächtiger, ernsthafter und zurückhaltender Mann. Ein Mann der wenigen Worte. Und bis 1977 eher konservativ.

... wird zur Stimme der Gerechtigkeit und des Friedens

Wodurch wurde er zu einem Befreiungstheologen, zu einem Märtyrer der Gerechtigkeit? Es war der Mord an seinem Freund, dem Jesuiten Rotilio Grande (* 1928).

Dieser war Pfarrer in Aguilares, einer Kleinstadt, 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt. Er lebte in einer Kommunität, nahe bei den Kleinbäuer*innen, die nur wenig Land hatten und daher auf den Zuckerrohrplantagen der Großgrundbesitzer schuften mussten. Und so wurde Grande zu einem Befreiungstheologen und lebte die Option der Kirche der Armen aktiv: als Kämpfer für die Rechte der Kleinbäuer*innen und für deren Organisierung in Genossenschaften und Gewerkschaften.

Am 12. März 1977 wurden er, sein Küster und ein 16-jähriger Jugendlicher ermordet. Der Verband der Großgrundbesitzer bekannte sich quasi zu dieser Tat. Jemanden zu töten, der sich ihren Interessen widersetzte, fanden sie opportun. Und die Justiz ließ sie straffrei.

Für Óscar Romero war dieses einschneidende Ereignis der Anlass, sich intensiver mit der Frage der Ursachen für die grassierende Armut im Land zu beschäftigen. Er schrieb einen programmatischen Hirtenbrief, indem er seinen späteren Weg vorzeichnete.

Er hat sich darin „arm, missionarisch und österlich frei von zeitlichen Mächten der Befreiung der Menschen verschrieben“. So beschreibt es das Transkript des Filmes „Óscar Romero“ von Juliane Ahrens (im Auftrag des katholischen Hilfswerks für Lateinamerika, Adveniat; siehe Fotos).

In dieser Zeit der Diktatur hatten die Menschen keine freien und verlässlichen Informationen in den Zeitungen. Dem half Romero mit einem kleinen Radiosender ab, über den er seine Predigten sendete. Romero sagte: „Wenn wir kein Radio mehr haben, muss ich jeden einzelnen Menschen in ein Mikrofon Gottes verwandeln”.

Als Hauptproblem seines Landes sah er jedoch die schreiende soziale Ungerechtigkeit, der weder Gewalt noch Hass gegen die Mächtigen entgegenwirken könnte. Wirklichen Frieden würde es nur über Gerechtigkeit geben.

Die (Land-)Wirtschaft wurde weiterhin überwiegend von den berühmt-berüchtigten 14 Familien beherrscht, die ihre Ländereien auch mit Hilfe von privaten Todesschwadronen verteidigten – wie der Fall von Rotilio Grande exemplarisch zeigt. An diesen ungerechten Strukturen hatte sich nichts geändert, die Armut war stark verbreitet, denn nur dank der niedrigen Löhne konnten die Agrar- und zunehmenden Textilexporte Gewinne bringen.

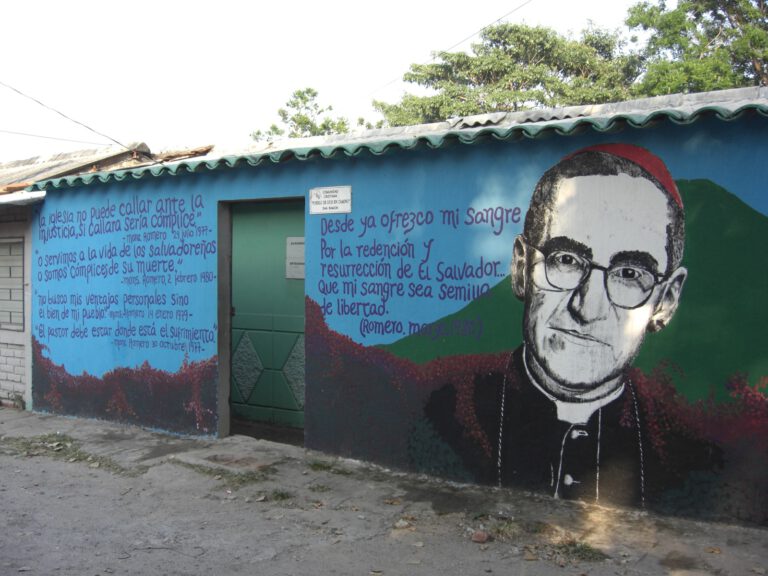

Vor diesem Hintergrund änderte sich Romeros Haltung zur Situation in seinem Land. Sie führte ihn zu den folgenden Aussprüchen, die auf dem Titelbild dieses Beitrags auf der Mauer zu sehen sind:

„Die Kirche darf angesichts der Ungerechtigkeit nicht schweigen, weil sie sonst zu einem Mittäter wird.” (24. Juli 1977)

„Entweder bieten wir unsere Dienste für das Leben allen Salvadorianer*innen an oder wir werden zu Mitverantwortlichen für deren Tod.“ (2. Februar1980)

„Ich schaue nicht nach meinem persönlichen Nutzen, sondern kümmere mich um das Gemeinwohl meiner Gemeinde.” (14. Januar 1979)

„Ein Priester muss dort sein, wo das Leid ist.” (30. Oktober 1977)

„Von jetzt an biete ich mein Blut für die Erlösung und die Auferstehung von El Salvador an. Möge mein Blut ein Saatkorn für die Freiheit sein.” (März 1980)

Schließlich richtete Romero sein Augenmerk auf jene, die er als Handlanger der Repression ausmachte: die Nationale Garde [Guardia Nacional, eine Art Gendarmerie, d. Red.], die Streitkräfte und die Polizei.

Und er forderte sie auf, „Nein“ zu sagen. Zivilen Ungehorsam gegen unmenschliche Befehle und damit gewaltfreien Widerstand zu leisten.

Die letzte Predigt: Aufruf an Soldaten, nicht zu töten!

Am 23. März 1980 sagte Romero in seiner Predigt in der Kathedrale unter anderem:

„ Ich möchte einen ganz speziellen Aufruf an die Männer des Heeres richten. Und ganz konkret an die Aktiven in der Nationalen Garde, der Polizei, in den Kasernen:

Brüder, wir gehören zum selben Volk. Ihr tötet Eure Brüder, die Campesinos.

Und dem Befehl eines Menschen, andere zu töten, steht das Gesetz Gottes entgegen, das sagt: ‘Du sollst nicht töten!’

Kein Soldat ist gezwungen, einem Befehl zu folgen, der gegen das Gesetz Gottes verstößt. Einem amoralischen Gesetz ist niemand unterworfen.

Es ist an der Zeit, dass ihr euer Gewissen wiederentdeckt und es höher haltet als die Befehle der Sünde. Die Kirche, Verteidigerin der göttlichen Rechte der Gerechtigkeit Gottes und der Würde des Menschen, kann angesichts dieser großen Gräuel nicht schweigen.

Wir fordern die Regierung auf, anzuerkennen, dass Reformen nutzlos sind, wenn sie das Blut des Volkes kosten.

Im Namen Gottes und im Namen dieses leidenden Volkes, dessen Klagen jeden Tag lauter zum Himmel steigen, ersuche ich euch, bitte ich euch, befehle ich euch im Namen Gottes: Hört auf mit der Repression!“ (Óscar Romero)

Der Mord und seine Folgen

Es ist nun 45 Jahre her: Am 24. März 1980 ermordete ein Scharfschütze Romero am Altar der Krankenhauskapelle. An seiner Beerdigung nahmen 250.000 Menschen teil. Sie wurden von Scharfschützen auf den umliegenden Dächern beschossen, nachdem eine Bombe irgendwo explodierte.

Der Mord an Romero war der Startschuss zum Guerillakampf des Zusammenschlusses verschiedener Guerilla-Verbände zur Volksbefreiungsfront Farabundo Martí (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN). Dieser wurde von den Streitkräften mit brutalen Massakern an der Zivilbevölkerung beantwortet. Sie wurden dabei von den USA massiv unterstützt.

Dabei kamen bis 1992 mindestens 70.000 Menschen ums Leben. Eine Million Menschen, das waren damals etwa ein Viertel der Bevölkerung, flohen.

Demokratie ohne soziale Gerechtigkeit

Romeros Nachfolger, Erzbischof Arturo Rivera y Damas, erwirkte gemeinsam mit anderen nationalen und internationalen Akteur*innen zwölf Jahre später einen Friedensschluss. Dadurch wurde die FMLN zu einer politischen Partei. Und einige Jahre stellten sie die Mehrheit im Parlament und den Präsidenten.

El Salvador wurde zum neoliberalen Musterschüler der Region, der geringe Wachstumsraten erzielte, aber die sozialen Bedingungen der Bevölkerung wenig veränderte.

Zum größten Problem wurde zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Bandenkriminalität, die El Salvador zeitweise zum gefährlichsten Ort der Welt außerhalb von Kriegsgeschehen machte. Sowohl die demilitarisierten Kämpfer aus dem Bürgerkrieg, von denen viele keine Arbeit fanden, als auch die aus den USA zurückgeführten salvadorianischen Bandenmitglieder sahen Bandenkriminalität als einzige Möglichkeit des Überlebens und terrorisierten die Bevölkerung mit Schutzgelderpressungen, Vergewaltigungen und Mord.

Der seit 2019 amtierende Präsident Bukele hat diesem Spuk mit drastischen Methoden ein Ende bereitet, dabei aber Menschenrechte und demokratische Institutionen außer Kraft gesetzt. 1,7 % der Bevölkerung sind heute in Gefängnissen inhaftiert.

Die katholische Kirche reagierte hingegen mit Seelsorge und Sozialarbeit auf die Bandenkriminalität und hatte vor der Amtszeit Bukeles Abkommen mit den Banden geschlossen, um deren Gewalt einzudämmen. Sie hatte sich auch – im Geiste Romeros – für die Einsammlung und Vernichtung von Waffen eingesetzt.

Seligsprechung durch Papst Franziskus 2015

Der Seligsprechungsprozess für Óscar Romero nach römisch-katholischem Kirchenrecht begann am 24. März 1994. Die diözesane Stufe des Verfahrens wurde 1996 abgeschlossen und das Erzbistum San Salvador übergab die Akten der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse.

Es gab aber auch innerhalb der Katholischen Kirche Widerstand, Óscar Romero selig zu sprechen. Denn er sei zwar ein politischer Märtyrer, aber nicht ein Märtyrer des Glaubens gewesen – eine Voraussetzung für eine Seligsprechung.

Unter den Päpsten Johannes Paul II. und Benedikt XVI. wurde der Prozess nicht weiter vorangetrieben. Beide haben Befreiungstheologen tendenziell eher gemaßregelt und bekämpft.

Von Romero ist ein Ausspruch bekannt, indem er sich nach einer Papstaudienz mit Johannes Paul II. enttäuscht zeigte: „Der Papst versteht mich nicht.“

Erst unter Papst Franziskus, der in seinen wirtschaftspolitischen und friedenspolitischen Positionen zweifelsohne von Romero beeinflusst ist, wurde der Prozess wieder aufgegriffen und es erfolgten schließlich die Selig- und Heiligsprechung Óscar Romeros.

Der Weihbischof von San Salvador, Gregorio Rosa Chavez, gab die Position des argentinischen Papstes wieder: „Er war ein Hirte, der sein Leben für seine Schafe gab.“

Die Seligsprechung fand am 23. Mai 2015, also vor zehn Jahren statt (siehe Foto). Dreieinhalb Jahre später wurde er heiliggesprochen.

Bedeutung von Romero

Gregorio Rosa Chavez sagt zu Romeros Bedeutung für heute: „Er gibt uns einen Grund zu leben. Er gibt uns einen Grund zu kämpfen. Und er ist ein Licht, damit wir wissen, wohin wir gehen sollen.“

Óscar Romero hat aber nicht nur für Katholik*innen eine Bedeutung, sondern für alle Menschen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen.

So gibt es seit über 50 Jahren das Óscar-Romero-Haus in Bonn, wo zahlreiche Informationsbüros zu El Salvador oder Guatemala aktiv waren, zugleich aber auch die innerkirchliche Reformbewegung „Initiative Kirche von unten“ ihren Sitz hatte.

Auch in anderen Städten in Deutschland gibt es Óscar-Romero-Häuser, etwa in Oldenburg, Lingen oder Krefeld.

In Münster arbeitet die Christliche Initiative Romero (CIR) für Gerechtigkeit in Zentralamerika. Sie setzt dabei auch an unseren Konsumgewohnheiten und damit bei den Beiträgen Deutschlands zu diesen Ungerechtigkeiten an, etwa indem sie federführend an der Clean-Clothes-Kampagne beteiligt ist.

So lebt und wirkt der Geist Óscar Arnulfo Romeros weiter.

Quellen

Die drei Teile des erwähnten Dokumentarfilmes von Juliane Ahrens für Adveniat können über die folgenden Links angeschaut werden:

https://www.youtube.com/watch?v=CWRM8knp5Ww

Zum Autor

Stephan Brües ist Redakteur von gewaltfreieaktion.de sowie des Guatemala-Nachrichtendienstes ¡Fijáte!