Von Martin Arnold

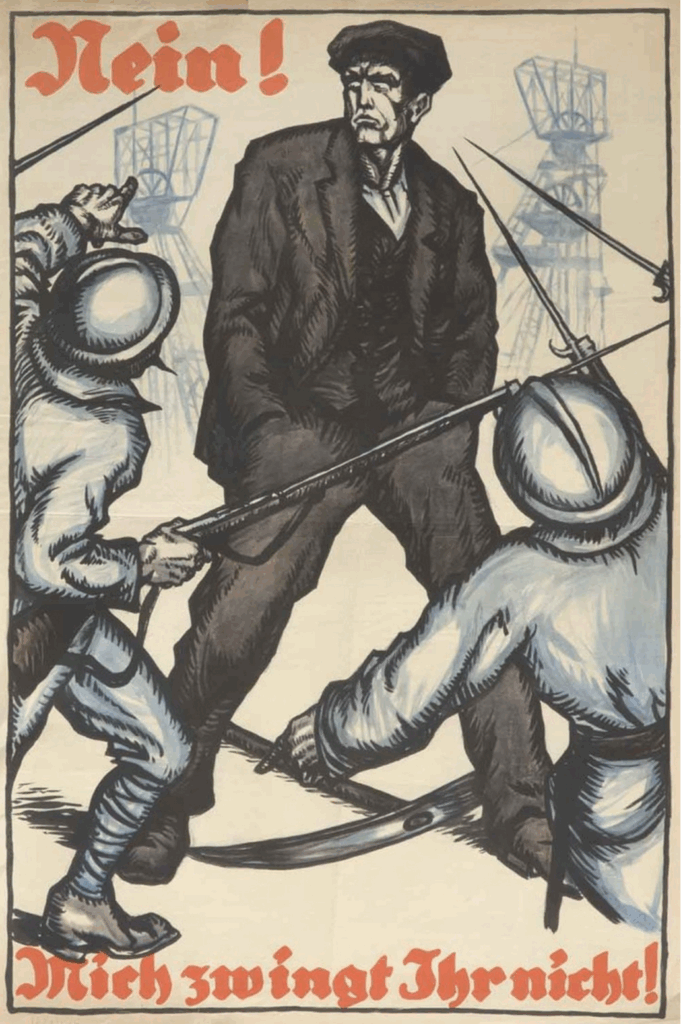

Am 11. Januar 1923 marschierten französische Truppen in Essen ein, um mehr Kohlelieferungen zu erzwingen, zu denen Deutschland gemäß Versailler Vertrag verpflichtet war. Deutschland wollte sich der Erpressung nicht beugen. Es hatte aber militärisch keine Chance. Dennoch unterwarf es sich nicht.

Deutschland leistete – erstmalig in der Geschichte gegen eine Invasion – „passiven Widerstand“. „Passiver Widerstand“ hieß zunächst: Sämtliche Reparationszahlungen einzustellen und gar keine Kohle an Frankreich und Belgien zu liefern.

Die Nationalsozialisten instrumentalisierten den Ruhrkampf, indem sie Morde und Sprengstoffattentate als Heldentaten hinstellten.

Wir betrachten heute den Ruhrkampf, weil er ein Beispiel gewaltfreier Überwindung von Gewalt ist. Einer militärischen Invasion wurde ohne den Einsatz von Waffen widerstanden, sodass die Truppen wieder abzogen: Echt ein Grund zum Feiern – damals und heute – und zu Neugier: Können wir vielleicht für unsere Zukunft daraus lernen?

„Passiver Widerstand“ und „Gütekraft“

Die Erfahrung des Ruhrkampfs 1923 bis 1925 zeigt, dass aktiv gewaltfreier Widerstand ein Machtfaktor sein kann, selbst wenn ein Gegner, der militärisch ausgestattet ist, von dieser Macht Gebrauch macht. Die Kampagnen Gandhis, Dr. Martin Luther Kings, der Widerstand 1968 in Prag gegen die Invasion aus Warschauer Pakt-Staaten und Aktivitäten vieler anderer haben längst unter Beweis gestellt, dass aktive Gewaltfreiheit kein Verzicht auf selbstbestimmte Macht ist.

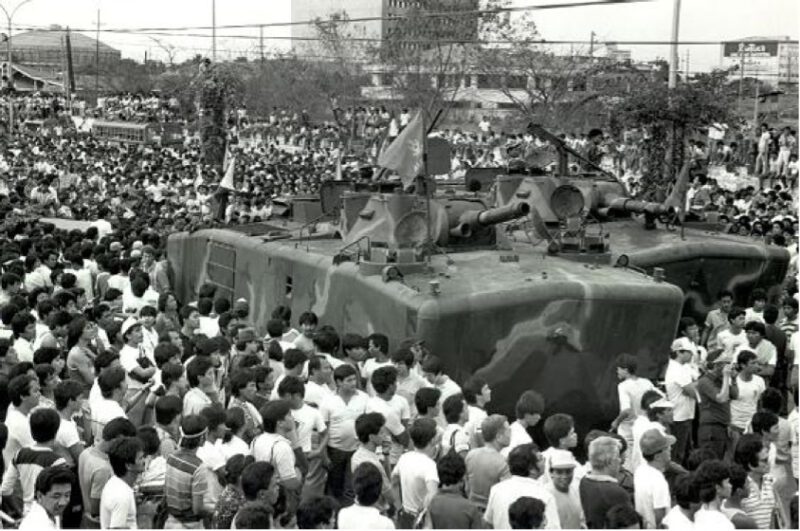

Die gewaltfreie Überwindung der Marcos-Diktatur auf den Philippinen ist ein besonderes Beispiel. Denn hier wurde jahrelang systematisch und intensiv erstmals in der Geschichte die gewaltfrei-gütekräftige Vorgehensweise in Haltung und Methoden in vielen gesellschaftlichen Organisationen wie Gewerkschaften, Kirchen, Bauern- und Studierenden-Verbänden gelehrt und eingeübt zur Vorbereitung, eine brutale Diktatur zu beenden. „Würde anbieten“ (Tagalog: Alay Dangal) ermöglichte „People Power“.

Nach dramatischen Wochen im Februar 1986 verließ der Diktator nach Zusicherung des freien Geleits das Land per Hubschrauber.

Ziviler Widerstand gegen ungerechte, militärisch gestützte Herrschaft oder Herrschaftsversuche wird Soziale Verteidigung genannt. Sie ist stark vor allem durch die Veränderung, die bei den anderen Konfliktbeteiligten, auch der Gegner, geschieht. Besonders sinnfällig wurde das 1968 in Prag. Menschen erklommen die einrückenden Panzer und fragten die Soldaten, was sie denn hier wollten, sie wollten doch auch den Sozialismus, aber einen mit menschlichem Gesicht. Darauf hatten viele Soldaten keine Antwort. Reihenweise mussten ganze Einheiten ausgetauscht werden, weil die Soldaten nicht mehr „funktionierten“.

Die Kraft, die sich besonders in solchen gewaltfreien Begegnungen zeigt und zur Wirkung kommt, wird u.a. „Gütekraft“ genannt. Warum Gütekraft?

„Güte ist ein bisschen pragmatischer als Liebe“, sagt Navid Kermani, „Man kann nicht immer lieben. Aber Güte kann jeden Tag da sein und muss jeden Tag da sein; ein gütiges Herz zu haben, das ist anwendbar in jeder Situation.“

Gütekraft ist die Streitkunst Gandhis zum Abbau sozialer Missstände. Ihr Erfolgsgeheimnis besteht darin, a) bei sich selbst zu beginnen und b) vernünftig mit den anderen Beteiligten umzugehen:

a) Sich bei einem sozialen Missstand persönlich für Gerechtigkeit für alle Beteiligten einzusetzen erfordert als ersten Schritt: zu erkennen, an welchen Stellen wir selbst an Entstehung und Fortdauern eines Missstands beteiligt sind. Und diese Beteiligung persönlich verringern und so zum Abbau des Missstands, des Unrechts, beitragen („Nichtzusammenarbeit“).

b) Im Kontakt mit anderen auf Gerechtigkeit bestehen. Mit gütigem Herzen gegenüber allen am Missstand Beteiligten respektvoll und wohlwollend, d.h. mit einem Vertrauensvorschluss handeln. Das verlangt Risikobereitschaft. Mutig und beharrlich die anderen möglichst konstruktiv ansprechen. Durch Wort und Tat, ohne ihnen persönlich zu schaden (Gewaltfreiheit). Ihren Sinn für Gerechtigkeit und Menschlichkeit wecken und stärken, um sie für die Mitarbeit am Abbau des Missstands zu gewinnen.

c) Starke Wirkungen dieser Handlungsweisen resultieren oft daraus, dass sie Resonanz bei anderen erzeugen und diese sich aus ihrer Neigung zum Gutestun zu ähnlichem Handeln für mehr Menschlichkeit und Gerechtigkeit anstecken lassen.

Der Abbau von Angst kann Feindschaft überwinden und ermutigt so zum gemeinsamen Handeln.

„Die Gütigkeit wirkt einfach und stetig. Spannungen entspannt sie, Misstrauen und Missverständnisse bringt sie zur Verflüchtigung, sie verstärkt sich selber, indem sie Gütigkeit hervorruft. Darum ist sie die zweckmäßigste und intensivste Kraft.“ (Albert Schweitzer)

Diese Vorgehensweise in Konflikten wurde auf den Philippinen „Würde anbieten“ genannt: aus dem Bewusstsein der eigenen Würde die anderen Beteiligten zu würdigem Handeln anregen.[i]

Was davon hat im Ruhrkampf stattgefunden?

Als Missstand, als Unrecht, nämlich als Bruch des Versailler Vertrags galt den Deutschen die militärische Erpressung für mehr Kohlelieferungen.

Dagegen wollte Berlin „moralischen Widerstand leisten, der rein passiv und ganz inaggressiv sein soll“ und dann meist als „passiver Widerstand“ bezeichnet wurde.[ii]

Essen wird zuerst besetzt… Oberbürgermeister Luther kommt nicht vor das Rathaus, um die Herrschaft der Stadt zu übergeben. Stattdessen müssen die Offiziere warten und werden dann – wie jeder andere auch – im Dienstzimmer empfangen. Hier erhebt der Oberbürgermeister Einspruch gegen die Gewalt. …

In Essen … liegen die Daten der gesamten Kohleproduktion und -verteilung. Doch als die mit den Truppen mitgereisten … Kontrolleure Einsicht in die Akten verlangen, stellt sich heraus: Die Akten sind weg.

Hans Luther unterwarf sich nicht. Von gütigem Herzen wissen wir nichts, aber aus eigener Würde heraus verlangte er Respekt und gerechtes, würdiges Verhalten: „Keine Gewalt!“ –

Das rechtzeitige Herausbringen wichtiger Unterlagen aus dem Ruhrgebiet ist als Akt der Nichtzusammenarbeit Teil des aktiven Widerstands, der dem Missstand wesentliche Ressourcen entzog.

Dieses geschah außerdem massiv durch die Nichtzusammenarbeit von Bergleuten, Eisenbahnern und Beamten: zwei Millionen, die von der Regierung in Berlin für die Arbeitsruhe bezahlt wurden. Die Menschen im Ruhrgebiet griffen auch kreativ zu gewaltfreier Sabotage: Eisenbahner bauten Teile aus Lokomotiven aus. Andere beschmierten nachts die Gleise am Höseler Berg mit Schmierseife, damit die Loks nicht hochkamen. Daneben gab es allerdings auch Sabotageakte, die Menschen das Leben kosteten.

Sicherlich traten die allermeisten, die sich am „moralischen Widerstand“ vor allem durch Nichtzusammenarbeit beteiligten, den Besatzern nicht mit gütigem Herzen, sondern mit ablehnenden Gefühlen entgegen. Dennoch gab es auch viele Fälle wie beim Essener Oberbürgermeister, der Franzosen bei aller Ablehnung ihrer Handlungen mit Respekt vor ihrer Person mit der Forderung der Gerechtigkeit konfrontierte.

Diese Fälle von würdigem Begegnen und Nichtzusammenarbeit für die Ziele der Besatzung können als gütekräftiges Handeln im engeren Sinne angesehen werden. In einem weiteren Sinn kann solche Nichtzusammenarbeit auch dann zu gütekräftigem Handeln gezählt werden, wenn dabei die Haltung eines „gütigen Herzens“ keine Rolle spielte. (Auch bei Gandhis gewaltfreien Aktionen waren sicher viele Menschen aktiv, die sich nicht seinen satyagraha-/Gütekraft-Prinzipien verschrieben hatten, sondern ablehnende Gefühle gegen die Kolonialherren hegten.)

Es gab viel gütekräftigen Einsatz, obwohl die Besatzer zu harten Sanktionen griffen. Viele Amtspersonen und Ruhrindustrielle wurden festgenommen, viele Widerstand Leistende mit Gefängnis bestraft, das Ruhrgebiet vom übrigen Deutschland auch wirtschaftlich abgeriegelt und massenhaft Streikende mitsamt ihren Familien, mehr als 100.000 Personen, ausgewiesen, deportiert.

Bei den Besatzern ist eine Person mit gütigem Herzen bekannt geworden: Étienne Bach. (iii) Karfreitag 1923 nahm der französische Offizier zusammen mit dem Verwaltungsleiter der Stadt Datteln am Abendmahlsgottesdienst teil. Die beiden reichten sich anschließend die Hand. Bach: „Von jenem Tage an herrschte Frieden zwischen uns, und die ganze Stadt hat es spüren können.“ Gelsenkirchen: Im Juni 1923 „verweigerte er einen Schießbefehl während einer Demonstration und überzeugte die Beteiligten von einer Einigung ohne Gewalt.“ 1963 spendete er der Gemeinde Datteln einen Abendmahlskelch. Er gründete den heute in vielen Ländern tätigen Friedensdienst mit dem heutigen Namen „Frieda“, der sich jährlich in Datteln mit Pfarrer Mämecke versammelt.

Vom Widerstand aus dem Stand zur Sozialen Verteidigung

Die Berliner Regierung konnte sich für den „moralischen Widerstand“ nicht auf ein vorher beschriebenes Handlungskonzept stützen. Ein solches wurde erst später als „Soziale Verteidigung“ entwickelt. Bei ihren Aktivitäten und Anordnungen tastete sie sich sozusagen voran. Dennoch führte der „passive Widerstand“ zu dem Erfolg, dass die Besatzer in drei Monaten weniger Kohle bekamen als vor dem Einmarsch in zehn Tagen.

Die Besetzung war also durch die erfolgreiche Nichtzusammenarbeit für die Besatzungsmächte nach kurzer Zeit ein Fiasko. Doch Berlin versäumte es zu dieser Zeit, passende diplomatische Bemühungen mit dem Widerstand zu verbinden. Ihr unannehmbares Angebot an Frankreich im Mai 1923 war stattdessen darauf ausgerichtet, England und die USA dazu zu bringen, Frankreich zum Nachgeben zu bewegen. Es fehlte an der zu gewaltfrei-gütekräftigem Vorgehen gehörenden Bereitschaft, aus dem Verstehen auch der anderen Beteiligten Lösungen zu entwickeln, die für alle tragbar sind und Frieden begründen können.[iv]

Die u.a. durch die Abriegelung des besetzten Gebietes und die Lohnfortzahlung an Streikende mitbedingte Hyperinflation in Deutschland setzte schließlich auch dem „passiven Widerstand“ im September ein Ende. Menschen hungerten. Die Sanierung der Währung wurde zur höchsten Priorität. Eine Weiterfinanzierung des Widerstandes musste dahinter zurückstehen.[v]

Diplomatische Phase des Ruhrkampfs

Es sollte die Stunde der Diplomatie werden – doch Frankreich, das inzwischen mit eigenen Kräften viel schwarzes Gold zu sich schaffte, war lange nicht zu Verhandlungen bereit.

„Der Widerstand ist noch keine Politik, sondern die Grundlage für eine Politik“ [sagte der frühere Reichsinnenminister Erich Koch im Februar 1923, d. Red.]. Nur die Politik kann den Hebel finden, der die militärische Besetzung wieder rückgängig machen kann.

Schließlich einigten sich Deutschland, Frankreich, Belgien, Großbritannien und die USA 1924 doch auf den Dawes-Plan. Er regelte die Reparationszahlungen neu, nun auf wirtschaftlicher Grundlage und an die deutsche Wirtschaftskraft angepasst – und ohne die bisherige Gewaltandrohung. Deutschland hatte aus eigener Kraft seine Währung saniert und erhielt internationale Kredite. Frankreich und Belgien ließen sich auf die militärische Räumung des Ruhrgebiets ein. Für Deutschland bedeutete dies: Verantwortung für den Friedensvertrag ohne weitere Erniedrigung, für die Besatzungsmächte: Rückzug ohne Gesichtsverlust. 1925 verließen die Truppen das Ruhrgebiet – wie ausdrücklich vereinbart: still, ohne deutsche Jubelfeiern. So konnte kluge, die Würde und wesentlichen Bedürfnisse der anderen achtende Diplomatie erste Schritte zum Frieden schaffen. Der politische Konflikt wurde durch Würde statt Waffen gelöst. Der Dawes-Plan zeigt: Frieden schaffende Diplomatie geschieht mit Gütekraft.

Politische Rücksichtnahme sorgt zum Schluss dafür, dass das Militär wieder einen gesichtswahrenden Weg aus dem besetzten Gebiet herausfindet.

Welchen Anteil hatte gütekräftiges Handeln am folgenden Frieden in mehr Gerechtigkeit?

In der ersten Phase („Passiver Widerstand“) führte die Nichtzusammenarbeit zur drastischen Verminderung von Kohlelieferungen und zu internationaler Sympathie: Die Besatzer erreichten das Gegenteil ihrer Absicht. Die breite Entschlossenheit dazu verstand sich vielfach als Bestehen auf der eigenen Würde ohne Einsatz von Gewalt. Starke Resonanz zeigt die große Popularität, die sich Oberbürgermeister Luther durch das „Würde anbieten“ am ersten Tag in ganz Deutschland erwarb. Die Entschlossenheit dazu trug wesentlich zum Zusammenhalt im Widerstand bei: Die Bevölkerung nahm persönliche Risiken (Ausweisung, Strafandrohung) in Kauf. Bei der Nichtzusammenarbeit waren also wesentliche Aspekte gütekräftigen Handelns intern wichtig.

Die Wirkung der Nichtzusammenarbeit nach außen war vielfältig. Als sie anfangs die deutsche Position stärkte, nutzte die deutsche Regierung das nicht im Sinne kluger Diplomatie. Insgesamt, insbesondere kurz vor und nach dem Ende des „passiven Widerstands“ dürfte dieser die französische Verhandlungsbereitschaft wohl kaum gefördert haben.

Die Stärke und wesentliche Wirkungsweise des gütekräftigen Vorgehens beruht auf dem ansteckenden, klugen Handeln für Gerechtigkeit. Die von einem „gütigen Herzen“ getragene Haltung des Mitgefühls mit den legitimen Bedürfnissen aller Beteiligter ist ein Hauptwirkungsfaktor. Die Wirkung des Handelns aus dieser Haltung wurde anfangs ansatzweise unterstützt durch einen weiteren Faktor: den Entzug von Ressourcen des Missstands durch gewaltfreie Nichtzusammenarbeit; das trifft allerdings nur für wenige Monate zu. Gütekraft spielte später in der diplomatischen Phase eine wesentliche Rolle.

Die KräftigeGüteStiftung zeichnet hundert Jahre nach den Befreiungsfeiern am 18. September 1925 jährlich am Sonntag danach am Tag der Gütekraft durch eine Preisverleihung Menschen aus, die mit gütigem Herzen segensreich tätig waren oder sind. Dieses wohlbegründete Feiern gütekräftiger Ereignisse möge möglichst viele Menschen aufmerksam machen und ermutigen zu tätigem, zukunftsweisendem Vertrauen auf die große Kraft der Güte.

Demokratie und Menschenrechte sind heute nicht mehr selbstverständlich. Soziale Verteidigung wurde inzwischen als Handlungskonzept gegen Bedrohungen von innen (Putsch) und außen (Invasion) ausgearbeitet. Die Kampagne Wehrhaft ohne Waffen entwickelt sie für unsere Gegenwart weiter und baut sie in Deutschland auf. Alle sind eingeladen mitzumachen.

Der Politische Salon am 22. September 2025 um 19:30h im Grillotheater-Café bringt die aktuelle Aufgabe auf den Punkt (vi):

„Demokratie verteidigen ohne Waffen: Der Ruhrkampf vor 100 Jahren – und Soziale Verteidigung heute“.

Anmerkungen

[i] Andere Benennungen sind „Kraft der Gewaltfreiheit“, „gewaltfreie Aktion“, „ziviler Widerstand“ oder „aktive Gewaltfreiheit“, vgl. Martin Arnold (2011): Gütekraft. Ein Wirkungsmodell aktiver Gewaltfreiheit nach Hildegard Goss-Mayr, Mohandas K. Gandhi und Bart de Ligt. Mit einem Geleitwort von Johan Galtung . Nomos-Verlag. https://www.martin-arnold.eu/?page_id=319

[ii] Hauptquelle der Informationen und Zitate ohne weitere Angabe: Barbara Müller (2025): Kämpferische Demokratie. Militärische Besetzung und gewaltlose Befreiung des Ruhrgebiets 1923-1925. Irene Publishing. Siehe auch die Leseprobe des Buches in: https://gewaltfreieaktion.de/vorveroeffentlichung-kaempferische-demokratie/

[iii] https://de.wikipedia.org/wiki/Etienne_Bach

[iv] Es fehlte an Erkenntnissen der Friedenslogik, vgl. etwa https://wissenschaft-und-frieden.de/artikel/friedenslogik/

[v] Die Not der Hyperinflation hat sich tief im deutschen Gedächtnis eingegraben. Sie hatte bereits vor dem Ruhrkampf 1922 begonnen, war zeitweise eingedämmt, durch die Finanzierung der Streikenden aber wieder beschleunigt worden. Weniger diese Not (wie gelegentlich behauptet wird), sondern mehr die Folgen des „Schwarzen Freitags“ 1929 nutzten die Nazis, um sich als Retter des Volkes zu inszenieren.

[vi] Über diese Veranstaltung wird es demnächst einen Bericht hier in gewaltfreieaktion.de geben.

Zum Autor

Martin Arnold ist Redakteur der gewaltfreienaktion.de