Von Reinhold Weber und Herbert Sauerwein

"Stell dir vor, sie wollen Krieg - und niemand macht mit!"

Soziale Verteidigung ist eine Alternative zu militärischer Verteidigung. „Stell dir vor, sie wollen Krieg – und niemand macht mit!“

Wie das möglich werden könnte, haben wir während eines zweitägigen Workshops im Haus Felsenkeller in Altenkirchen (Westerwald) untersucht. Im ersten Teil haben wir das Konzept der Sozialen Verteidigung kennengelernt. Im zweiten Teil haben wir die Erkenntnisse auf den eigenen Alltag angewandt und Projekte in der Region besucht.

Wir sind davon überzeugt: jede Person kann schon heute handelnd reflektieren, wie sie in ihrem Alltag und in ihrer Region Teil von Sozialer Verteidigung sein könnte.

Der erste Teil: Das Konzept der Sozialen Verteidigung

Soziale Verteidigung betrachtet Vielfalt als Chance und verzichtet auf Zwang und Disziplinierung. Unterschiede im Alltag, in der Herkunft, im Beruf, im Alter, in der Wohnsituation oder im Einkommen werden als Chancen verstanden und genutzt.

Die Teilnehmer*innen des Workshops berichteten von ihrem Erschrecken über die momentane Aufrüstungs-Euphorie und die politische Situation.

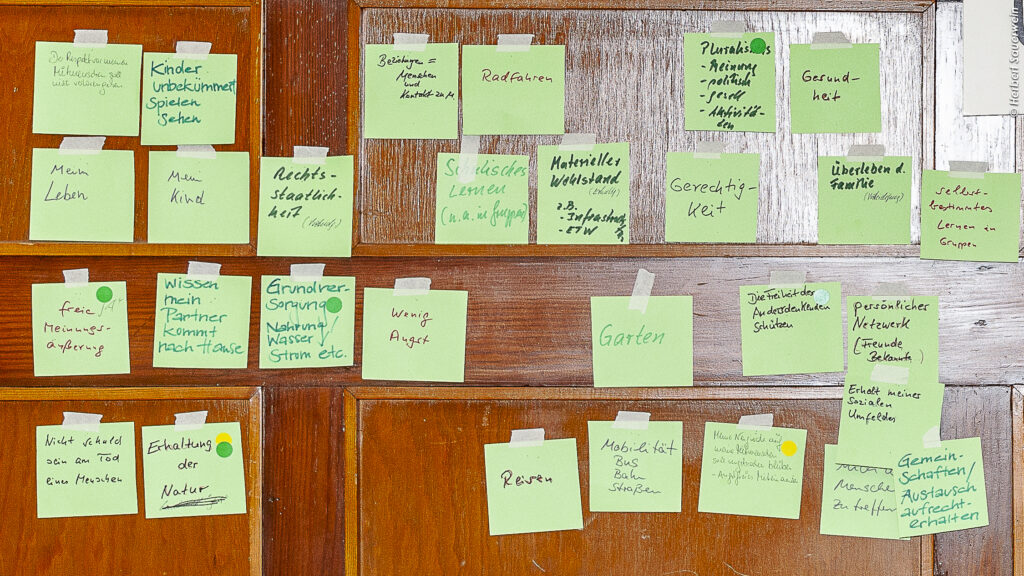

Bei der Auflistung, was ihnen „verteidigungswert“ ist – egal ob militärisch oder gewaltfrei – notierten sie v.a. Werte und Wünsche an gesellschaftliche Wirklichkeit. Hier ein paar Beispiele:

- „Ein soziales Umfeld, in dem ich mit Leuten meiner Wahl Aktivtäten meiner Wahl ausüben kann“

- „Schutz und Förderung meines Kindes, ohne dass dies von der Bildung der Eltern, von ihrem Vermögen, von der Hautfarbe oder vom Wohnort abhängig ist“

- „Eine Infrastruktur, die auf Umwelt, Gesundheit und unterschiedliches Einkommen Rücksicht nimmt“

- „Religions- und Glaubensfreiheit“

- „Eine Gesellschaft, die auf Gewalt und Militär verzichtet und gewaltfreie Strukturen aufbaut“

- „Selbstbestimmtes Lernen in Schulen und Bildungseinrichtungen“

- „Asylrecht und Unterstützung von Menschen aus anderen Ländern“

- „Berufsfreiheit“

- „Der Schutz des eigenen Lebens und des Lebens aller anderen Menschen“

Was den Teilnehmer*innen wenig oder gar nicht „verteidigungswert“ schien, war zum Beispiel:

- „unbezahlte und unattraktive Arbeitsplätze“

- „fehlende und unbezahlbare Wohnungen“

- „marode und fehlende Schulen“

- „eine angebliche Demokratie, in der man lediglich alle vier Jahre einen Wahlzettel abgibt, aber inhaltlich und personell fast nichts mitbestimmen kann“

- „eine Justiz, die Menschen nicht gleichbehandelt“

- „Energiepreise, die nur den Konzernen nützen“

Viele der genannten Wünsche und Vorstellungen haben mit den Grund- und Menschenrechten zu tun und beinhalten das, was oft unter dem Begriff „Freiheit“ zusammengefasst wird. Fraglich ist, ob wir etwas mit Gewalt, Tod und Zerstörung verteidigen sollten, was uns nichts oder wenig wert ist.

Die große Illusion

In der Diskussion haben wir schnell erkannt, dass die heutige militärische Verteidigung unsere Werte und Wünsche an gesellschaftliche Wirklichkeit nicht oder kaum erhalten oder erreichen kann.

Wieso glauben aber so viele Menschen an den Sinn von (Verteidigungs-)Kriegen und argumentieren mit der „Verteidigung der Freiheit“, ohne dies inhaltlich zu füllen? Wer sich mit dem Alltag der Menschen beschäftigt, erkennt die Phrasen der Befürworter*innen von militärischer Verteidigung, die die Wirklichkeit verdecken sollen.

Von den Teilnehmer*innen wurde „Grenze“ nicht als Wert aufgelistet. Hängt es damit zusammen, dass Grenzen ganz anderen Zwecken dienen als der Bewahrung von Grund- und Menschenrechten? Und wie ist dann zu bewerten, dass Grenzüberschreitungen immer wieder als Anlass für militärische Auseinandersetzungen genommen werden?

Steffen Mau hat in seinem Buch „Sortiermaschinen. Grenzen im 21. Jahrhundert“ analysiert, wofür Grenzen da sind. Wer im heutigen Europa die Notwendigkeit, Grenzen zu verteidigen, betont, verbindet damit in der Regel ganz andere Ziele als die Wahrung von Grund- und Menschenrechten.

Der Kopf ist rund...

…damit das Denken die Richtung ändern kann! Dieser Satz des französischen Schriftstellers Picabia beschreibt treffend, wie sich die Teilnehmer*innen des Workshops mit dem Konzept der Sozialen Verteidigung beschäftigen wollten.

Soziale Verteidigung baut darauf auf, dass die Mehrheit der Zivilgesellschaft schon vor Beginn einer (militärischen) Aggression (von innen oder von außen) in möglichst vielen Bereichen so lebt wie es ihren Werten entspricht. Das ist es, was sich zu verteidigen lohnt. Die Soziale Verteidigung ist ein Konzept, wie sich eine Gesellschaft gegen gewalttätige Angriffe verteidigen kann, ohne selbst Gewalt anzuwenden. Die Verteidigung der Grenzen steht nicht im Mittelpunkt, sondern die Verteidigung der (zivilen) Institutionen und die Verteidigung der Lebensweise. Dabei wird versucht, die politischen und wirtschaftlichen Kosten eines Aggressors so hochzutreiben, dass sie den möglichen Nutzen einer Besetzung übersteigen. Weil es keinen militärischen Widerstand gibt, werden Menschenleben, Städte, Dörfer, die Umwelt und die immer komplexer werdende Infrastruktur weitgehend verschont. Katastrophen wie atomare Kriege durch Fehlalarme werden vermieden. Ziele und Mittel passen bei Sozialer Verteidigung überwiegend zusammen. Dazu kommt, dass bei Sozialer Verteidigung nicht die Zentren der Macht im Mittelpunkt stehen, sondern die dezentralen und regionalen Einrichtungen.

In der englischen Studie „Opting out of war“ von Mary B. Anderson und Marshall Wallace (London 2013) wurde systematisch aufgezeigt, warum und wie es lokalen Gemeinschaften in verschiedensten Regionen der Welt gelungen ist, nicht Teil eines Krieges oder gewaltsamen Konfliktes zu werden.

Ein Handlungskonzept für Soziale Verteidigung

Viele historische Beispiele aus aller Welt zeigen auf, wie kreativ Menschen versucht haben, gegen soziale, wirtschaftliche oder politische Unterdrückung Widerstand zu leisten. Diese waren nicht immer erfolgreich, aber sehr viel erfolgreicher als militärische (gewaltsame) Aufstände, wie in einer Studie von Erica Chenoweth über die Anzahl und Entwicklung gewaltfreier und gewaltsamer Aufstände von 1900 bis 2019 (1) nachgewiesen wird.

Das zeigt, der Ansatz auf militärische Verteidigung zu verzichten und stattdessen politische und wirtschaftliche Kosten einer Besetzung zu erhöhen, sieht sich auch wissenschaftlich gestützt.

In der Chenoweth-Studie wurden viele Erfolgsfaktoren für Soziale Verteidigung identifiziert. Hier nur einige wichtige, die wir im Workshop praktisch nachvollziehen konnten:

- Die aktive Beteiligung großer Teile der Bevölkerung an Protest und Widerstand verhindert die Herrschaftsausübung des Aggressors und delegitimiert dessen Herrschaftsanspruch.

- Die Beteiligung einer Vielzahl von Gesellschaftsgruppen (Frauen, religiöse Vertreter*innen, Gewerkschaften, Migrant*innen, Kinder…), die sich in ihren jeweiligen sozialen Stärken (z.B. hinsichtlich Status, internationaler Wahrnehmung, Schutzbedürftigkeit) ergänzen bzw. ausgleichen, macht einen Erfolg wahrscheinlicher.

- Notwendig ist die Etablierung einer resilienten, dezentralen, solidarischen Grundversorgung der Bevölkerung (Lebensmittel, Wohnen, Gesundheit, Bildung, Einkommen, Kommunikation) durch den Widerstand.

Newsletter E-Mail *

Wir informieren regelmäßig über neue Beiträge.

Teil 2: Erfolgsfaktoren von Sozialer Verteidigung und Beispiele aus der Region Westerwald

Aus den bei Chenoweth genannten Erfolgsfaktoren können vier Säulen der Sozialen Verteidigung abgeleitet werden, die hier im Einzelnen besprochen werden sollen. Zu jeder Säule haben wir im Workshop Ansätze aus der Region untersucht.

- Den Zusammenhalt und die Widerstandskraft gegenüber Aggressoren stärken

Hierzu gehört:

- die Möglichkeit von Demonstrationen zu nutzen

- die Bedeutung von Symbolik zu erkennen und diese anzuwenden.

- Netzwerke zu bilden

Als Anregung lagen den Teilnehmenden des Workshops historische und aktuelle Beispiele mit Projekten vor, die nicht unbedingt zum Zwecke der „Sozialen Verteidigung“ entstanden. Nachbarschaftliche Netzwerke haben für Soziale Verteidigung einen hohen Wert. Wenn Aggressoren ökonomischen Druck ausüben, braucht es Menschen, die sich gegenseitig helfen und füreinander sorgen. Direkte Unterstützung und Halt findet man eher im persönlichen Kontakt, vor allem, wenn man unbemerkt Unterstützung suchen muss. Damit soll verhindert werden, dass Menschen dem Druck nachgeben müssen. Die Überlebensfähigkeit der Bevölkerung muss gesichert sein.

Als Beispiel dafür, wie der Zusammenhalt und die Widerstandskraft gegenüber Aggressoren durch Bildung von Netzwerken gestärkt werden könnten, wurde der Regionalladen „Unikum“ in Altenkirchen genauer untersucht.

Hier können Anbieter*innen der Region ein Regalfach mieten und in ihrer „Regal-Filiale“ Waren/Dienstleistungen präsentieren und verkaufen. Die Mieten decken die Kosten des Ladens, der Verkaufserlös wird den Mieter*innen ausgezahlt. Das Ladenteam wird von einem ca. 30 ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen unterstützt; viele sind selbst Regalmieter*innen. Der Regionalladen bietet unterschiedliche Waren aus der Region an und hat einen lokalen Kundenstamm. Das Abrechnungssystem ist für alle transparent, die Vereinsstruktur ermöglicht Mitbestimmung und Kontrolle, die Regalmieter*innen erhalten für ihre Waren 100 % des angegebenen Preises und niemand erhält eine Provision.

Weitere Beispiele aus der Region, die den Teilnehmer*innen vorgestellt, aber nicht näher untersucht wurden, waren ein interkultureller Garten, der gemeinsam bewirtschaftet wird, die Städtepartnerschaften von Altenkirchen und Mitfahrer-Bänke in Region.

2. Die Kooperation mit dem Aggressor verweigern

Zur zweiten Säule von Sozialer Verteidigung gehören folgende Elemente:

- Macht dezentralisieren

- Zivilgesellschaftliche Institutionen stärken

- Überwachungstechnik vermeiden

- Bildungswege nutzen.

Dies wurde anhand von Bildungswegen im schulischen und im außerschulischen Bereich untersucht. Dabei ist zu bedenken, dass ein Wandel des Denkens und des Verhaltens weder einfach erzwungen noch einfach entschieden werden kann. Soziale Verteidigung muss gelernt und geübt werden, im schulischen und im außerschulischen Bereich. Nur wer überzeugt ist, dass er/sie für eine gerechte Sache einsteht, wird genug Standhaftigkeit in schwierigen Situationen aufbringen.

Wie das Beispiel Norwegen 1942 zeigt, wird es Aggressoren durch die Festigung und das Praktizieren von demokratischen Werten schwer oder unmöglich gemacht, die Bevölkerung zu vereinnahmen.

Die Teilnehmer*innen untersuchten am Beispiel von „anderes lernen – Bildungszentrum Haus Felsenkeller“, wie an dieser Grundlage gearbeitet werden kann. Die Bildungsangebote sind eingebettet in das Konzept des Lebenslangen Lernens, denn Menschen verarbeiten täglich Eindrücke, Informationen und Begegnungen und lernen daraus. Hierbei sollen sie unterstützt und angeregt werden und ihre persönlichen Kompetenzen in allen Alltagsbereichen stärken.

Ein besonderes Anliegen sind Lernprozesse, die Raum für das eigene Denken schaffen sowie eine unabhängige Urteilsbildung und eine tragfähige Wertegrundlage fördern, sowohl für die private und berufliche Lebensgestaltung als auch für die soziale Zugehörigkeit. Das thematische Spektrum der Angebote ist weitreichend und betrifft Gesundheitskurse, berufliche Fortbildungen, Seminare im Bereich der modernen Kommunikationsmittel und der Gleichstellung, gesellschaftspolitische Infoveranstaltungen bis hin zu Kreativ-Workshops und Angeboten für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus finden von Teilnehmer*innen selbstorganisierte Veranstaltungen und regelmäßige Arbeitskreise statt.

3. Die Erreichung der Kriegsziele des Aggressors verhindern

Zur dritten Säule gehören auch,

- Blockaden zur Wahrung von Grundwerten zu nutzen

- Sabotageakte gegenüber menschenfeindlicher Infrastruktur einzuüben

- die Kooperation mit menschenfeindlichen Aggressoren von innen und von außen zu verweigern

- ohne Kollaboration weiterzuarbeiten.

Dies ist insbesondere für Bereiche wichtig, die für die alltägliche Versorgung der Zivilbevölkerung notwendig sind. Der (im Notfall) ständig wiederkehrende Aufbau von parallelen Strukturen ohne Kontrolle durch die Besatzer stärkt den Zusammenhalt und zermürbt den Gegner (staatliche Instanzen, Lebensmittelversorgung, ÖPNV, Geldwirtschaft, Vereinsleben…).

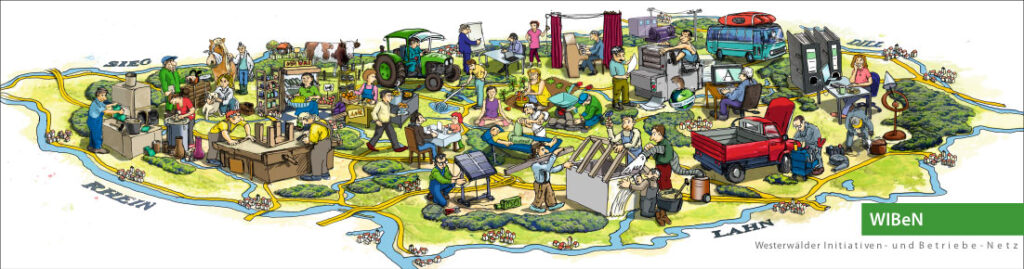

Wie das gelingen kann, untersuchten die Teilnehmer*innen des Workshops am Beispiel eines schon seit 40 Jahren bestehenden Netzwerks, das ohne Bezug zu Sozialer Verteidigung gegründet wurde: WIBeN e.V..

Rund um Altenkirchen sind über 90 Betriebe und Initiativen aus den verschiedensten Bereichen im WIBeN e.V. organisiert, dem Westerwälder Initiativen und Betriebenetz e.V.

Seit Mitte der 80er Jahre fördert WIBeN aktiv die Kooperation und den Austausch zwischen den Unternehmen, entwickelt gemeinsame Weiterbildungsprojekte und bietet eine Basis für Gemeinschaft und Zusammenhalt.

Die Mitglieder von WIBeN wollen ihr wirtschaftliches Handeln sozial und ökologisch ausrichten, solidarisch miteinander umgehen und ihre Überzeugungen ins politische Leben einbringen. Dazu wurden auch ein Feuerwehrfonds zur Hilfe bei finanziellen Schieflagen und ein Gesundheits- und Sozialfonds zur finanziellen Unterstützung im Gesundheits- und Sozialbereich gegründet.

4. Die Macht des Aggressors vermindern

Die Dezentralisierung von wirtschaftlicher und politischer Macht (Demokratisierung, Mitbestimmung, Selbstverwaltung, Regionalisierung, dezentrale Infrastruktur) ist eine Grundlage für Soziale Verteidigung. Nicht umsonst werden in Kriegen vor allem zentralisierte Einrichtungen (Energie, Verkehr, Ernährung, Wirtschaft, Kultur) von Aggressoren angegriffen und zerstört.

Wie man die Macht eines Aggressors untergraben kann, untersuchten die Teilnehmer*innen des Workshops am Beispiel „maxwaell – Energie aus der Region“.

Die Maxwaell-Energie Genossenschaft eG, eine Initiative von Westerwälder Bürger*innen, wurde im Jahr 2012 gegründet mit dem Ziel, einen Beitrag zur Energiewende im Westerwald zu leisten. Derzeit werden fünf Solarparks in der Region betrieben, die Strom für fast 6.000 Menschen erzeugen – getragen von über 600 Mitgliedern, ganz in der Tradition von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der schon damals sagte: „Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das schaffen viele.“

Die Mitglieder sind davon überzeugt, dass Energie-Erzeugung aus erneuerbaren Quellen sowie Effizienzsteigerung und Einsparung die Mittel zur Bekämpfung der Klimakrise sind und dass die Energie als Teil der Daseinsfürsorge in Bürgerhand gehört – unabhängig von den Interessen großer Konzerne.

Die Genossenschaft sieht sich als Teil einer Gesellschaft, die sich ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst ist. Dieses Bewusstsein soll durch konkretes Handeln zum Ausdruck gebracht werden.

Durch die gemeinsame Geschäftstätigkeit erarbeiten sich die Mitglieder eine wirtschaftliche Freiheit, durch die sie in diesem Sinne die Zukunft gestalten werden. Ein von der Generalversammlung jeweils festzulegender Anteil der Gewinne soll in die Initiierung und Begleitung von Regionalentwicklungsprojekten in der Region Westerwald investiert werden.

Heute mit der Umsetzung der Handlungskonzepte für Soziale Verteidigung beginnen!

Alle von den Teilnehmer*innen des Workshops untersuchten Projekte sind dezentral organisiert, würden sich also einem zentral organisierten Aggressor entziehen, egal ob dieser von außen oder (z.B. bei rechtsextremen Machtübernahmen) von innen käme. Bei einer versuchten Machtübernahme der Projekte durch einen Aggressor könnten deren Akteure dies nachhaltig verhindern oder verzögern; im Notfall könnten auch parallel neue Strukturen aufgebaut werden. Die regionale Vernetzung, die flachen Hierarchien und die überwiegend selbstbestimmte Finanzierung der Projekte wären Garant für eine langfristige Abwehr von äußeren Angriffen und versuchtenMachtübernahmen.

Eine Bevölkerung, die sich schon heute in großen Teilen täglich in allen Lebensbereichen für die Verbesserung von Grundwerten und Menschenrechten engagiert, könnte dadurch immer mehr ihrer Werte und Wünsche an gesellschaftliche Wirklichkeit umsetzen und so eine stetig steigende Identifikation mit ihrer selbst gewählten partizipativen Gesellschaftsform erreichen. Weitgehende Autonomie und Freiheit der unabhängigen und demokratischen Nichtregierungsgruppen und Bürgerinstitutionen außerhalb staatlicher Kontrolle sind also auch aktuell enorm wichtig, um sich im Kriegsfall diktatorischer Kontrolle entziehen zu können.

Wir sollten unser Engagement deshalb schon heute als Umsetzung des Handlungskonzepts für Soziale Verteidigung verstehen, dies intensivieren und auch beschleunigen!

Zu den Autoren

Herbert Sauerwein ist Fotograf. Er erstellt Audiovisuelle Überblendshows zu politischen Themen und Aktionen von Initiativen.

Reinhold Weber ist Pädagoge. Er war Trainer für Gewaltfreie Aktionen, Gründungsmitglied eines Bildungswerks für Friedensarbeit und gewaltfreie Veränderung, Initiator der ersten Schülergenossenschaft Deutschlands und ist aktives ADFC-Mitglied.

Newsletter E-Mail *

Wir informieren regelmäßig über neue Beiträge.